Dieser Artikel ist erschiene in BIT Online, verfügbar als PDF, Nachrichtenbeitrag, 2024-01

Abstract

Der folgende Beitrag beschreibt den dialogischen Entwicklungsprozess einer Mustersprache für Wissenstransfer in Organisationen, den eine Gruppe von erfahrenen Wissenstransferbegleitern durchlief, um ihr eigenes tiefes Erfahrungswissen in Worte zu fassen und für Andere nutzbar zu machen. Die Erfolgsfaktoren für das Vorhaben, den kollektiven Erfahrungsschatz der Gruppe zu bewahren und weiterzugeben, werden detailliert und mithilfe eines anschaulichen Praxisbeispiels erläutert: die formale Struktur einer Mustersprache und die Phasen der Musterentwicklung werden hierbei ebenso betrachtet wie die gemeinsame Wertebasis der Beteiligten, die dialogische und erfahrungsbasierte Zusammenarbeit und schließlich die digitalen Werkzeuge, die bei der Entwicklung der Mustersprache unterstützt haben.

Das Resumé der Beteiligten zum Entwicklungsprozess einer Mustersprache für Wissenstransfer ist ein klarer Appell für diesen Zugang: denn es gelang nicht nur, das kollektive Erfahrungswissen der Beteiligten zum Themenfeld Wissenstransfer für Andere sichtbar zu machen, sondern es wurde auch eine einzigartige Form der Zusammenarbeit erprobt, die die Expertise der gesamten Gruppe und deren Arbeitsergebnisse enorm anreicherte: die erfahrungsbasierte, dialogische Reflektion und die Vergemeinschaftung der individuellen Erfahrungen zu kollektiven Handlungsempfehlungen. Darüber hinaus hat sich durch das Entwickeln einer Mustersprache eine eigene, veränderte Fachsprache entwickelt. Damit übersteigt das Potenzial einer Mustersrpache bei weitem alle bisher im Bereich des Wissensmanagements bekannten Methoden und Werkzeuge für einen Wissenstransfer.

Kapitel 1: Wie alles mit der Neugier auf Erfahrungswissen begann

Wer gerne Bücher liest, kennt dieses Gefühl. Man öffnet ein Buch, liest zwei, drei Seiten und ist plötzlich völlig in seinen Bann gezogen. So ähnlich erging es zwei Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Wissensmanagement. Sie trafen sich, um sich über ihr Lieblingsthema auszutauschen. Ihre Vision war und ist, die Essenz ihres Erfahrungswissens gemeinsam herauszudestillieren, um es nachfolgenden Generationen in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen.

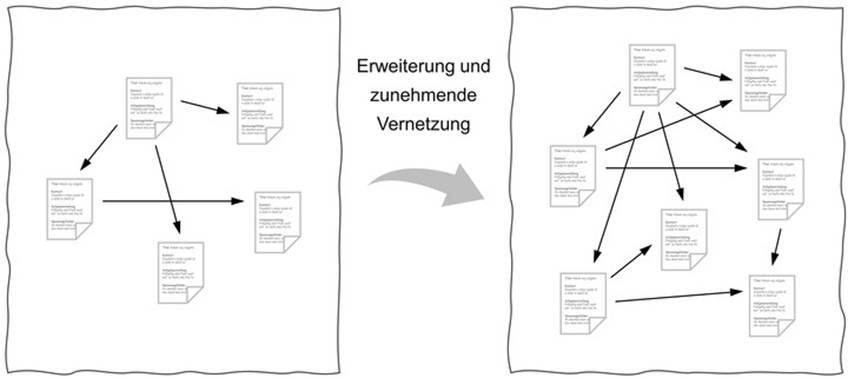

Abb. 1: Unsere Vision – Extraktion und Vergemeinschaftung / Kollektivierung von Erfahrungswissen

Beide verbindet auch die Faszination für das einfache und gleichzeitig komplexe Konzept der Mustersprache von Christopher Alexander. Mustersprachen ähneln Landkarten, die den Weg durch unerforschte Gebiete weisen. Sie verweben einzelne Wissensbausteine (genannt Muster) wie ein Netz miteinander verbundener Elemente zu einem Teppich des Wissens. Intuitiv erkannten sie, dass dieses Konzept ihnen helfen würde, ihre Erfahrungen aus jahrzehntelanger praktischer Tätigkeit im Wissensmanagement festzuhalten und weiterzugeben. Sie beschlossen, sich auf diese Abenteuerreise einzulassen und eine Mustersprache für Wissensmanagement zu entwickeln.

Die folgenden Wochen und Monate waren geprägt von einem Ringen um einen passenden Weg zur Entwicklung ihrer Mustersprache. Rasch erkannten sie, dass Wissensmanagement in seiner Gesamtheit ein viel zu großes Feld ist, um es ohne größere Schwierigkeiten in eine Mustersprache zu kleiden. Sie schränkten ihr Themengebiet daher auf das für viele Organisationen relevante Teilgebiet des Wissenstransfers ein.

Eine weitere wichtige Erkenntnis kam im Rahmen der ersten Entwicklungsschritte sehr rasch an die Oberfläche: Gute und brauchbare Muster kann man nicht allein im stillen Kämmerlein schreiben. Es braucht unbedingt den Dialog - das gegenseitige Erzählen von selbst durchlebten Situationen und ihren Besonderheiten und Variationen - zwischen mindestens zwei Expert:innen. Durch das fruchtbare Miteinander erlangen sie ein tiefes Verständnis für die Methode der Mustersprachenentwicklung. Sie lenkten ihren Blick oszillierend mal auf die Mustersprache als Ganzes, mal auf die Details in einzelnen Mustern. Sie durchdrangen nach und nach das Dickicht der Komplexität, gewannen zunehmend Sicherheit in ihrem Handeln und fanden so einen "Weg der Leichtigkeit" durch das Labyrinth an Wissensbausteinen.

Inzwischen hatte die Gruppe drei weitere Mitglieder gefunden. Da sie nun aus insgesamt drei Ländern kamen, trafen sie sich fast ausschließlich virtuell und begannen, ihre Erkenntnisse zu teilen. Alle waren von der Faszination der Mustersprachenentwicklung und ihrem Potenzial angesteckt, das eigene Erfahrungswissen zu entdecken, die Essenz zu extrahieren und zu vergemeinschaften. Immer wieder wechselten sie vom Detail zum Allgemeinen, tauchten ein in individuelle Erfahrungen und wieder auf zu verallgemeinerten Erkenntnissen. In dieser oszillierenden, ja atmenden Bewegung näherten sie sich der Essenz ihres Erfahrungswissens. Die entstehende Mustersprache ging über das bloße Geschichtenerzählen weit hinaus. Sie bildete einen Rahmen für die kollektiven Erkenntnisse und Erfahrungen der Gruppe. Sie lernten, dass viele Menschen Geschichten erzählen, aber nur wenige den Schritt wagen, diese Erfahrungen in eine Mustersprache umzuwandeln.

Das Wunderbare an ihrer Mustersprache war, dass sie Schätze enthüllte, deren Wert zunächst gar nicht an der Oberfläche zu erkennen war. Gemeinsam überlegten sie, wie sie diese Schätze heben und strukturieren, also handhabbar machen könnten. Sie experimentierten mit verschiedenen Methoden und Werkzeugen und nutzten unterschiedliche Software, um ihre Erfahrungen zu dokumentieren und zu strukturieren.

Der Dialog in der Gruppe wurde zum Schlüssel für Erkenntnis. Er eröffnete einen Weg der Leichtigkeit trotz der großen thematischen Herausforderungen. Die gesamte Gruppe erkannte die Stärke der unterschiedlichen Perspektiven und entdeckte, dass ein "Sowohl-als-auch" der unterschiedlichen Erfahrungen viel mehr Inspiration lieferte als ein "Entweder-oder". Im Fluss des Miteinanders verfestigte sich die gemeinsame Vision, dass ihre Mustersprache etwas für zukünftige Generationen sein würde, ein Vermächtnis, dessen Bedeutungsreichtum sie immer wieder antrieb und motivierte.

Sie veredelten ihr eigenes Erfahrungswissen und gingen von der Erzählung zur Mustersprache über. Sie extrahierten, strukturierten und schrieben Muster auf, um die Essenz ihrer kollektiven Erkenntnisse zu finden. Sie entdeckten, dass dies ein iterativer Prozess war, ein Mäandern zwischen Inhalt und Struktur, zwischen Wissen und Erfahrung. Um sich nicht in der Fülle zu verlieren, suchten sie nach Möglichkeiten der Visualisierung, die notwendig wurden, um auf der großen Landkarte des Wissens zu navigieren.

Beim Aufbau und der Erforschung ihrer Mustersprache kamen sie zu der Erkenntnis, dass sich scheinbare Widersprüche durch ein wertschätzendes Miteinander auflösen lassen. Interessenkonflikte und Machtkämpfe hatten in der Gruppe keinen Platz, denn obwohl sie sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren, verband sie ein gemeinsames Wertesystem. Sie teilten bereitwillig ihre besten Erfahrungen, weil sie wussten, dass dies zu bemerkenswerten Ergebnissen führen würde. Sie erkannten, dass es auf ihrer Reise nicht nur darum ging, eine Mustersprache zu entwickeln, sondern auch zu lernen, wie man eine Mustersprache entwickelt.

In der Welt des Wissensmanagements hatte eine Gruppe von Enthusiast:innen einen vielversprechenden Ansatz gefunden, nämlich die Entwicklung einer Mustersprache, während der vielfältiges Erfahrungswissen sichtbar wurde. Der vorliegende Bericht fasst ihre besten methodischen Erkenntnisse zusammen und bietet damit eine Orientierung, um die grenzenlosen Möglichkeiten von Mustersprachen zu erkunden und ihre Kraft zu entfalten.

Kapitel 2: Die Entwicklung der Mustersprache durch einen dialogischen und iterativen Prozess

2.1 Konkretisierung von Sinn und Zweck einer Mustersprache

Bei der Erläuterung der methodischen Vorgehensweise wollen wir vom Ergebnis her denken (also die Mustersprache als Ziel vor Augen haben), damit stets klar ist, warum die gezeigten Schritte erforderlich sind - warum die Abfolge so ist, wie sie ist. Ziel ist, eine Mustersprache vorliegen zu haben, die den Erfahrungsschatz aus einem bestimmten Wissensgebiet abbildet. Die Mustersprache soll gut anwendbar sein, um Probleme, Aufgaben und Herausforderungem zu bewältigen, für die Erfahrungswissen im betreffenden Einsatzgebiet erforderlich ist.

Stellen wir uns eine Gruppe befreundeter, passionierter Hobbyköch:innen vor. Nachdem sie jahrzehntelang Erfahrungen gesammelt haben, möchten sie ihre ganz persönlichen Erkenntnisse über die Zubereitung von Speisen, das feine Austarieren von Aromen und die vielen Variationen internationaler Küchen festhalten. Diesen Schatz an Erfahrungswissen, der so in keinem Kochbuch der Welt zu finden ist, wollen sie in Form einer Mustersprache festhalten, damit er anderen - allen voran ihren KIndern und Enkeln - als Wissensquelle und Inspiration dienen kann.

Die Mustersprache soll also anwendungsorientiert und verständlich sein und zum Überblick im Wissensgebiet verhelfen. Dieser Ruf nach Verständlichkeit impliziert, dass Kompaktheit, textliche Prägnanz und Kürze bei der Texterstellung anzustreben sind. Kurze Kochrezepte mit stichwortartigen Zutatenlisten sind schließlich leichter zu erfassen als lange Beschreibungen in Prosa. Gegenläufig dazu steht aber die Erwartung, dass die Mustersprache hinreichend detailreich ist, sodass sie Szenarien, Situationen, Kontexte und Vorgehensweisen in der gebotenen Tiefe behandelt. Sie soll Handlungsvarianten aufzeigen und die Zusammenhänge der vielen vernetzten Wissensfragmente abbilden, die in ihr stecken. Echtes Verständnis soll durch Lesen und Anwenden der Mustersprache gefördert werden, was im Grunde bedeutet, dass die letztendliche schriftliche Formulierung der Mustersprache auch narrative Elemente enthält. Solche Erfahrungsgeschichten fördern die Bildung vernetzten Wissens und echter Erkenntnis, indem sie Anker anbieten, die beim Lesen und Ausprobieren anschlussfähig sind.

Für unsere Kochenthusiast:innen bedeutet das, eine Ausgewogenheit zwischen kurzen Rezepten und Erfahrungsgeschichten anzustreben. Checklisten von Gewürzen können hier eine ebenso sinnvolle Rollen spielen wie Erzählungen über spezielle Erlebnisse, beispielsweise eine Dinnerparty, bei der sich herausstellte, dass nicht alle Gäste persisches Essen mochten und dass das nicht an den Hauptzutaten, sondern an den Kräutern und ihrer Zubereitungsart lag.

Eine gewisse Komplexität ist also Mustersprachen - wie dem Erfahrungswissen selbst - prinzipiell inhärent. Denn sie enthalten viele Details, die auch noch miteinander verbunden und verwoben sind. Im weiteren Verlauf werden wir darlegen, wie sich die Komplexität des abzubildenden Erfahrungswissens in der Mustersprache abbilden lässt. Wir werden außerdem herausarbeiten, wie beim Anwenden der fertigen Mustersprache mit dieser ihr innewohnenden Komplexität umgegangen werden kann.

Mit dem Anwendungsanspruch einher geht die Forderung nach Qualität, nach Korrektheit, Abgesichertheit und Zuverlässigkeit der Inhalte der Mustersprache. Denn schließlich soll das Anwenden der Lösungswege, die in der Mustersprache vorgeschlagen werden, Probleme erfolgreich beheben und nicht zusätzliche Schwierigkeiten bereiten. Wir werden immer wieder Hinweise geben, wie eine solche Absicherung der in der Mustersprache festgehaltenen Erfahrungen bewerkstelligt werden kann. Eine erhebliche Rolle spielt hierbei die Zusammenarbeitskultur derjenigen Personen, die die Mustersprache entwerfen und schreiben.

2.2 Phasen der Mustersprachenentwicklung

Mithilfe einer Unterteilung in Phasen wird der Prozess strukturiert und organisiert. Diese Zerlegung fördert die Überschaubarkeit der durchaus komplexen Methode. Nach Abschluss einzelner Phasen können die jeweiligen Ergebnisse geprüft und so Qualitätssicherungsschritte eingebaut werden. Außerdem sind diese Meilensteine nützlich, wenn es darum geht, an definierten Punkten zu entscheiden, ob die jeweils nächste Phase angegangen oder ein Rücksprung auf eine frühere Phase unternommen werden muss.

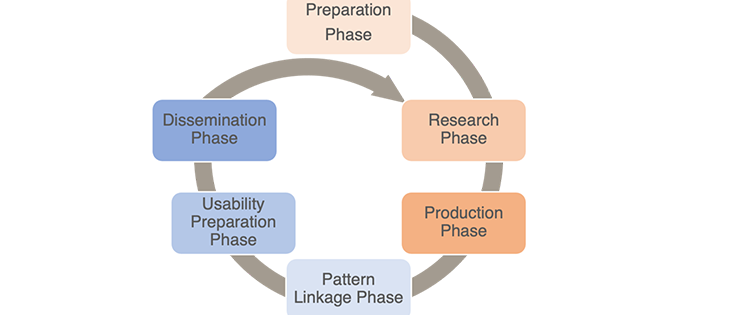

Weil für eine gute Mustersprache sowohl Fingerspitzengefühl als auch ein von besonderen Werten geleitetes Miteinander in der Entwicklungsgruppe notwendig ist, werden wir über eine rein formale Darstellung der Phasen weit hinausgehen. Das wäre zwar in wenigen Stichworten getan, aber uns ist es wichtig, tief zu schürfen, damit wir einen besonderen Fokus auf Qualität in der inhaltlichen Arbeit legen können. Folgende Bezeichnungen werden hier für die Phasen der Mustersprachenentwicklung verwendet (s. Abb. 2):

1. Vorbereitungsphase (Preparation Phase)

2. Erhebungsphase (Research Phase)

3. Produktionsphase (Production Phase)

4. Verknüpfungsphase (Pattern Linkage Phase)

5. Nutzbarmachungsphase (Usability Preparation Phase)

6. Verbreitungsphase (Dissemination Phase)

Abb. 2: Phasen bei der Entwicklung einer Mustersprache

Das temporäre Konzentrieren auf einzelne Phasen ermöglicht einen effizienten Einsatz von Ressourcen bei der Mustersprachenentwicklung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, den Prozess insgesamt erfolgreich abzuschließen. Die Phasen sind außerdem ein zweckmäßiges Hilfsmittel, um beispielsweise Verantwortlichkeiten für einzelne Phasen auf die Teammitglieder zu verteilen.

2.2.1 Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase geht es darum, den zu beschreibenden Wissensbereich, die Fachdomäne, auszuwählen und ein geeignetes Team für das Entwickeln der Mustersprache aufzustellen. Die Gruppe sollte sich aus erfahrenen, sehr fachkundigen Personen zusammensetzen, die über tatsächliche praktische Erfahrung im Wissensgebiet verfügen. Dabei kommen schnell einige Jahrzehnte an Praxis zusammen. Das Team muss sich dazu bekennen und darauf einlassen, sein Erfahrungswissen entdecken, reflektieren, bewahren und weitergeben zu wollen. Das Ziel, das sich alle Beteiligten setzen sollten, ist, dass sie eine Mustersprache ihres Wissens produzieren. Die Mustersprache sollte bewährte Lösungen für häufige Herausforderungen in der Fachdomäne der Gruppe festhalten und sich zur Weitergabe eignen.

Praktisch bewährtes Fachwissen ist also die eine Seite der Medaille bei der Teamzusammenstellung - Kollaboration und Kooperation ist die andere. Ein Team für die Entwicklung einer Mustersprache kann nur dann erfolgreich sein, wenn die einzelnen Mitglieder zum offenen Dialog und zur Zusammenarbeit, zu Transparenz und Wertschätzung bereit sind. Wenn es daran geht, in der Mustersprache gemeinsam Lösungen zu formulieren und Wissen zu vergemeinschaften, müssen die Beteiligten über ihre ganz persönlichen Erfahrungen sprechen. Nicht selten ist es dabei notwendig, Erkenntnisse zu hinterfragen, in der Formulierung von Text aufeinander zuzugehen und mit auftretenden Widersprüchen und unterschiedlichen Haltungen konstruktiv umzugehen. Nicht alle Menschen - und schon gar nicht alle Fachleute einer Wissensdomäne - sind zu solchem Dialog bereit. Daher gilt es, von Beginn an darauf zu achten, dass das Team für die Mustersprachenentwicklung zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit fähig und willens ist.

Betrachten wir unsere Kochexpert:innen: Sie wollen sich auf hohem Niveau über ihre Erkenntnisse austauschen, d.h. es soll nicht immer wieder notwendig sein, Grundlegendes zu besprechen, wie dass in jedes süße Gebäck auch immer eine Prise Salz gehört. Die Gruppe muss also mehr oder weniger auf einem Expertiseniveau zusammengestellt sein. Das ist allerdings nicht die einzige Anforderung an das Team. Beim Kochen gibt es unterschiedliche Wege, die zum Erfolg führen. Und oft geht es nicht darum, welcher Weg der bessere ist, sondern interessant ist gerade das Zusammenbringen und Gegenüberstellen verschiedenartiger Ansätze. Die Gruppe überwindet das diskussionstypische Sich-durchsetzen und entdeckt die Chance, die in einem offenen und wertschätzenden Umgang mit Unterschiedlichkeit liegt. Die üblichen Streitigkeiten, ob nun Fleich vor oder nach dem Braten gesalzen werden sollte, haben in diesem Team keinen Platz. Alle haben die Gelegenheit, ihre positiven und negativen Erfahrungen einzubringen und alle akzeptieren die Erfahrungen der anderen ohne Vorbehalte.

Gerade zu Beginn der Arbeit der Gruppe ist es erforderlich, dass mindestens eine Person besondere Expertise für Mustersprachen und ihre Entwicklung einbringt. Dieses methodisch versierte Teammitglied hat zunächst die wichtige Aufgabe, dem Team das Prinzip von Mustersprachen zu vermitteln. Dabei sollte ein besonderer Schwerpunkt darauf liegen, die Einzigartigkeit von Mustersprachen zu erläutern. Sie ermöglichen, auf außergewöhnliche Art und Weise die Essenz des Erfahrungswissens mehrerer Menschen aufzudecken und für andere so aufzubereiten, dass sie es anwenden können. Erfahrungswissen wird somit handhabbar für andere gemacht.

Mustersprachen, die in der hier vorgestellten Methodik dialogisch erarbeitet werden, führen unterschiedliche Erfahrungswelten und persönliche Prägungen zusammen, ohne dass sich einzelne Sichtweisen mittels Überredung oder Diskussionsrhethorik durchsetzen würden. Ein weiterer motivierender Aspekt ist, dass sich die Teammitglieder auch selbst weiterentwickeln, während sie die Mustersprache aufbauen. Sie profitieren von einem enormen Erkenntnisgewinn, der aus der Zusammenarbeit und dem Reflektieren der vergemeinschafteten Erfahrungen resultiert. Sie gelangen dadurch zur Essenz ihres persönlichen Erfahrungsschatzes und erzeugen ein bleibendes Artefakt ihres Wissens.

Im Verlauf der Entwicklung sorgt das Teammitglied mit der Methodenexpertise insbesondere dafür, dass die Gruppe die Prozessschritte konsequent umsetzt und die in der Gruppe festgelegten Standards einhält. Die erforderliche methodische Expertise kann, falls sie nicht von Beginn an mitgebracht wird, auch erst im Prozess erlangt werden, wenn begleitend zur Entwicklung entsprechende unterstütztende Literatur (wie etwa der vorliegende Beitrag und dazu Beispiele von Mustersprachen anderer Fachdomänen) herangezogen wird.

Noch wichtiger ist in der Vorbereitungsphase die Festlegung der zu bearbeitenden Fachdomäne. Gemeinsam mit der Bildung des Teams ist dies ein iterativer Prozessschritt. Einerseits führt das Festlegen der Domäne überhaupt erst zur Identifikation geeigneter Fachleute für das Entwicklerteam, andererseits wird das Team dann wiederum darüber entscheiden müssen, welche Fachgebiete genau Gegenstand der Mustersprache sein sollen. So könnte das Team, das die Mustersprache zum Thema Kochen verfassen möchte, frühzeitig feststellen, dass dieses Thema mit all seinen Facetten zu umfangreich wird und teilweise auch außerhalb der Kompetenzen den Teams liegt. Sie könnten sich daraufhin dazu entschließen, die Domäne einzugrenzen, beispielsweise auf die vegetarische Küche. Die Iteration besteht nun darin, dass die inhaltliche Präzisierung, also die Festlegung der Teildomäne, dazu führen kann, dass bestimmte weitere Teammitglieder gesucht werden, die zuvor nicht in Betracht gezogen wurden.

2.2.2 Erhebungsphase

Die eigentliche Entwicklungsarbeit für die Mustersprache beginnt mit der Erhebungsphase. In Workshops kommt das Team zusammen, taucht gemeinsam in die definierte Fachdomäne ein und begibt sich auf die Suche nach Themen, die potenziell zu Mustern werden könnten. Dazu erzählen die Teammitglieder sich gegenseitig von den Erfahrungen, die sie gemacht, und den Erkenntnissen, die sie gewonnen haben. Von besonderem Interesse sind hier solche Vorgehensweisen, die in der praktischen Arbeit immer wieder zum Erfolg geführt haben, die also als Lösungswege eine gewisse Robustheit und Bewährtheit bewiesen haben.

Unsere Kochprofis erzählen sich von ihren unterschiedlichen Strategien, Gemüse "auf den Punkt" zu garen. Vom Einfluss der Würfelgröße beim Schneiden, über das langsame Erwärmen im Backofen bis zum minutengenauen Timing beim Braten verschiedener Sorten tauschen sie sich aus und lernen dabei sogar noch Neues voneinander.

Erzählungen, Nachfragen und Ergänzungen wechseln sich ab, sodass die Teammitglieder in einen Dialog treten, der brainstormartige Züge aufweist. Sie notieren Stichpunkte, die zu ihren eigenen Erlebnissen passen. Die Aussagen werden - ganz wie es im Brainstorming üblich ist - zunächst nicht bewertet oder beurteilt. Während sich die Teammitglieder über ihre jeweiligen Erfahrungen in verschiedenen Situationen austauschen, finden sie ganz verschiedene bewährte Lösungen auch für ähnlich gelagerte Probleme. Ein Clustern nach geeigneten Kategorien (Themengebiete, Lösungswege oder andere Strukturierungsmerkmale) kann direkt erfolgen (s. Abb. 3). Beim Berichten von Erfahrungen ist es wichtig, dass auch die jeweiligen Kontexte festgehalten werden, d.h. die Situationen und Umgebungsbedingungen, unter denen die Lösungswege sich als erfolgreich erwiesen haben.

Abb. 3: Sammeln und Clustern von Erfahrungen

Diskurse und Debatten im beruflichen Alltag sind häufig von Kompromissen, Überzeugung und Unterordnung geprägt. Für viele Teammitglieder ist es daher eine neue Erfahrung, dass es nicht notwendig ist, die eine richtige Lösung auszudiskutieren. Alle Perspektiven haben ihre eigene Gültigkeit und reichern den Austausch an. Weder Meinungen noch Modelle aus der Theorie prägen die Themensammlung. Es geht ausschließlich um tatsächlich durchlebte Situationen, um reale Ereignisse und selbst gemachte Erfahrungen. Solche Erfahrungen sind im Gegensatz zu Entscheidungen oder Bewertungen weder richtig noch falsch. Sie sind für die Beteiligten wahr und real. Sie sind eine Erinnerung an bestimmte Situationen, in denen ein Problem gelöst, eine Entscheidung getroffen, eine Handlung erfolgreich war.

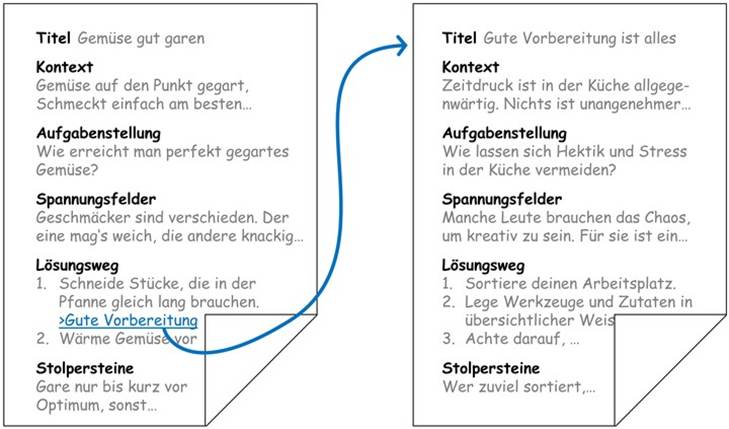

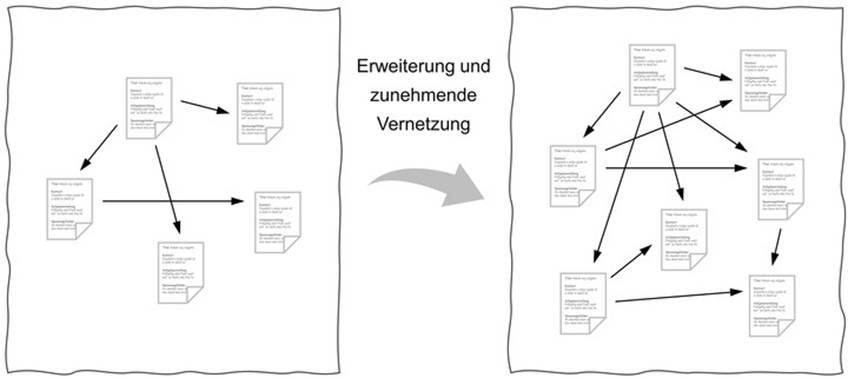

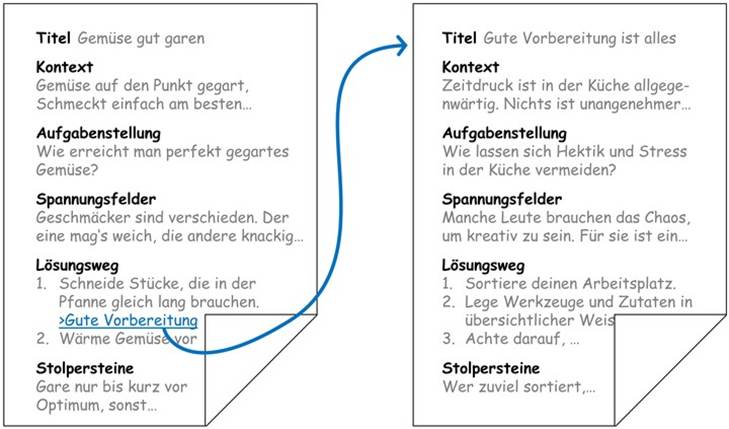

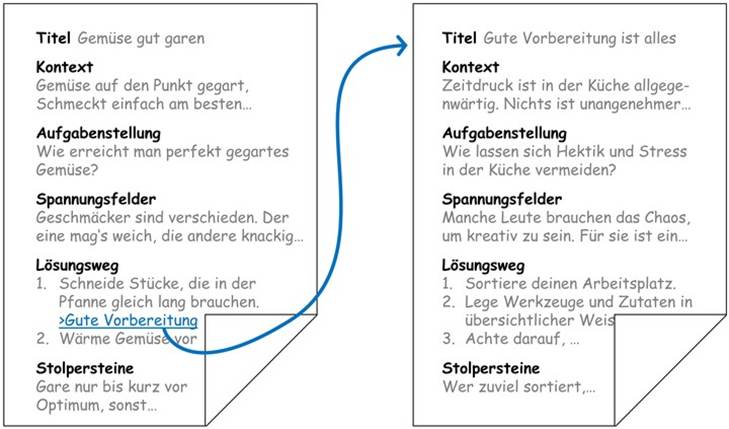

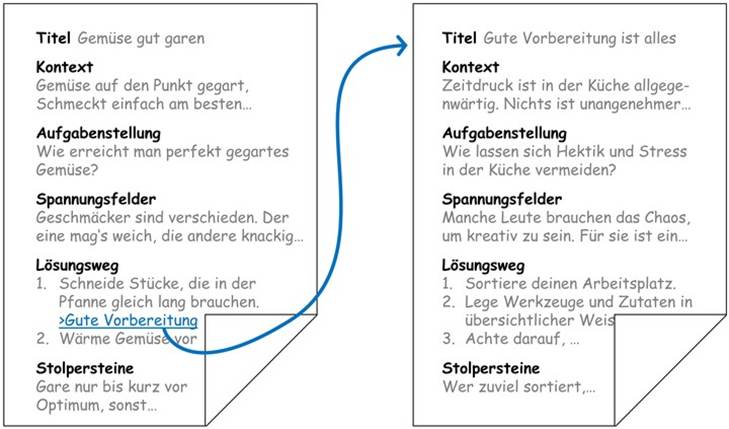

Während der Sammlung von Themen entstehen erste Vorformulierungen von Textpassagen für Muster. Eine grobe Standardgliederung hilft dabei, den Mustern Struktur zu verleihen. Wir verwenden zur Gliederung des Textes innerhalb von Mustern die Abschnitte Kontext, Aufgabenstellung, Spannungsfelder, Lösungsweg, Stolpersteine und Anwendungsbeispiele (s. Abb. 4). Jedes gefundene Muster erhält einen prägnanten Namen, der zum Beispiel die behandelte Situation oder den Lösungsweg treffend veranschaulicht.

Abb. 4: Standardgliederung für Muster und Beispielmuster

Bei einem inhaltlichen Diskurs zwischen Fachleuten setzen sich üblicherweise die hierarchisch Höhergestellten oder die rhetorisch Geschickteren durch. Oft herrscht eine Diskussions- statt einer Dialogkultur. Es geht um die Durchsetzung der eigenen Betrachtungsweisen, bei der im günstigsten Fall Kompromisse geschlossen werden. All das wollen wir bei der Suche nach Mustern nicht!

Die klare Empfehlung hier lautet, dass mit Toleranz und Dialog - nicht Diskussion - eine Vielfalt an Mustern und Lösungswegen angestrebt werden soll. Es geht bei der Entwicklung einer Mustersprache nicht darum, sich gegenseitig zu überzeugen oder zu übertrumpfen, sondern darum, beim Schürfen nach Erkenntnis als Team zu gewinnen. Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, die individuellen Erfahrungen zu vergemeinschaften, sie sich also gegenseitig erläutern und zu gemeinsamen gedanklichen Bildern und Formulierungen zu formen.

Das wohl größte Unterscheidungsmerkmal zu anderen Formen der Kollaboration ist die konsequente Arbeit mit den unterschiedlichen Erfahrungen der Beteiligten. Der Diskurs ist erfahrungsbasiert statt annahmen- oder theoriegeleitet. Damit geht das Team induktiv bei der Formulierung verallgemeinerter Lösungswege vor und möchte bewusst auch unterschiedliche Alternativen nebeneinanderstellen. Alle Perspektiven sind wahr – der Dialog ist evidenzbasiert.

Für die Kochenthusiast:innen heißt das, sie schreiben keine Kochbücher ab, sie übernehmen nicht ungeprüft die Tipps aus Kochsendungen und Ernährungsratgebern. Sie treffen keine Annahmen über Rezepte, die sie nicht selbst ausprobiert haben. Sie beschreiben in Mustern ausschließlich ihre eigenen Erlebnisse, ihre bewährten Arbeitsschritte und die Ergebnisse, die sie dabei erzielt haben.

2.2.3 Produktionsphase

Die Produktionsphase beinhaltet den größten Teil der geistigen Arbeit im Entwicklungsprozess. Das Entwicklungsteam kommt geschlossen oder in kleineren Teilgruppen zusammen, um die Muster im Detail auszuarbeiten und ihre Texte feinzuschleifen.

An dieser Stelle können erste Überlegungen zur Darstellung, zur Art der Abbildung und Visualisierung der Muster angestellt und umgesetzt werden. Für den Fall, dass die Vermittlung der Muster später mittels einer Bildsprache unterstützt werden soll, können beispielsweise charakteristische visuelle Elemente, wie etwa Icons, Fotografien oder ein bestimmtes Farbschema, verwendet werden. Soll eine Kurzfassung der Muster bereitgestellt werden, können die wichtigsten Aussagen jedes Musters für solche Zusammenfassungen markiert oder separat aufbereitet werden, sodass jedes Muster über ein eigenes kleines Abstract verfügt.

Das Team für die Entwicklung der Mustersprache über vegetarische Küche überlegt sich grafische Symbole zur Schärfe und Herkunft der Speisen. Sie reichern ihre Anleitungen, die sie in Form von Mustern aufgeschrieben haben, mit dieser Bildsprache an, sodass potenzielle Nutzende später leicht beispielsweise scharfe thailändische Speisen auffinden können (s. Abb. 5).

Abb. 5: Verwenden von Bildsprache zur Visualisierung und einfachem Auffinden von Mustern

Die beiden Strategien zum Heben des kollektiven Erfahrungsschatzes

Die Mustersprache soll das einzigartige Erfahrungswissen der Gruppe bestmöglich widerspiegeln. Daher stellt sich die Frage, wie die Gruppe es erreichen kann, diesen Wissensschatz zu heben, ihn aus dem Verborgenen zu holen und auch die unbewussten Anteile herauszulocken. Dafür haben sich durchgängig zwei parallel zu verfolgende Strategien bewährt: a) die methodisch formale Strukturierung und b) die Bildung einer dialogisch orientierten Wertegemeinschaft.

Methodisch formale Strukturierung

Wir haben gute Erfahrungen mit einer Standardgliederung von Mustern gemacht, die sich aus Kontext, Aufgabenstellung, Spannungsfeldern, Lösungsweg, Stolpersteinen und Anwendungsbeispielen zusammensetzt. Andere Mustersprachen nutzen - zum Teil abweichend, zum Teil ergänzend dazu - weitere Abschnitte innerhalb der Muster, z. B. Konsequenzen, Kräfte, Vorteile, Nachteile, Werkzeuge oder Zielgruppen (vgl. Bauer 2014). Das auszuwählende Gliederungsschema sollte sich nach der Fachdomäne richten und zur Wissensstruktur dieser Domäne passen.

Die Hobbyköch:innen entscheiden sich, jedem Rezeptmuster einen Abschnitt über Techniken zum Umgang mit eingesetzten Werkzeugen beizufügen, in dem die spezielle Werkzeughandhabung im jeweiligen Rezept beschrieben wird.

Die Kontextgebundenheit von Erfahrungswissen wird mithilfe der Gliederungsvorgabe in Mustern herausgearbeitet. Nicht nur der explizit als Kontext bezeichnete Abschnitt, sondern auch Spannungsfelder und Stolpersteine sind dafür relevant. Wenn wir anderen Ratschläge zur Bewältigung einer Anwendungssituation geben, leiten wir sie üblicherweise intuitiv aus eigenen Einzelerlebnissen ab. Die Muster einer Mustersprache hingegen beinhalten Erfahrungswissen von mehreren Teammitgliedern aus vielen Problemsituationen, die sie immer wieder unter bestimmten Rahmenbedingungen erfolgreich bewältigt haben. Dadurch abgeleitete Lösungswege haben eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als subjektive Erfahrungen. Zwar ist eine Stärke von Erfahrungswissen gerade die, dass es in neuen Kontexten zur Lösung von Problemen angewendet werden kann, jedoch gibt es immer wieder auch Bedingungsänderungen, die dafür sorgen, dass frühere Lösungstrategien für die neuen Situationen untauglich werden. Diesen komplizierten Zusammenhang wollen wir nochmals anhand eines vereinfachten Beispiels unserer Kochprofis beleuchten:

Die Gruppe hat die Erfahrung gemacht, dass eine gute Vorbereitung beim Herstellen köstlicher Gerichte äußerst hilfreich ist. So dokumentiert sie in einem Muster, dass man sich die Zubereitung beispielweise erleichtert, wenn alle Komponenten vor dem Kochen bzw. Vermengen in der richtigen Größe geschält, vorgeschnitten und in der benötigten Menge portioniert werden. Diese Erkenntnis gilt grundsätzlich - aber mit Ausnahmen. Es wäre also kontraproduktiv, in jedem Fall so vorzugehen. Wo erreicht nun diese generelle Empfehlung ihre Grenzen? Solche Bedingungen für die Gültigkeit der Erfahrung gehören in den Kontext. In diesem Fall wäre dort zum Beispiel der Hinweis angebracht, dass Komponenten, die aufgeschnitten an der Luft schnell unansehlich werden (z.B. Avocados, es sei denn man lässt den Kern dabei oder beträufelt diese sofort mit Zitronensaft) nicht im Vorhinein, sondern erst kurz vor dem Vermengen mit anderen Zutaten geschnitten werden sollten.

Bisweilen kann es herausfordernd sein, sich an die Gliederungsvorgabe der Muster zu halten, denn manchmal ist es schwierig, klar zu trennen, welche Aussage in welchen Abschnitt gehört. Beispielsweise kann eine Aussage zu den Umständen, unter denen ein bestimmtes Muster angewendet werden soll, im Kontext, in den Spannungsfeldern oder auch in der Aufgabenstellung platziert werden. Subjektiv kommen die Teammitglieder hier zunächst möglicherweise zu unterschiedlichen Auffassungen und intuitiven Entscheidungen. Hier hat es sich bewährt, mit Leitfragen zu arbeiten, die eine Zuordnung zum richtigen Ort in der Gliederung vereinfachen. Solche Leitfragen lauten beisipielsweise:

- Kontext: In welchen Situationen kann genau dieses Muster (und kein anderes) angewendet werden? Was ist die Ausgangssituation?

- Aufgabenstellung: Welche Frage beantwortet der Lösungsweg?

- Spannungsfelder: Welche Umgebungsbedingungen stellen die grundsätzliche Anwendungsmöglichkeit des Musters infrage?

- Stolpersteine: Welche Hürden gibt es beim Beschreiten des Lösungswegs im Muster und wie bewältigt man sie am besten?

Die Gliederungsvorgabe für Muster animiert zur qualitativen Arbeit. Das Entwicklungsteam wird dadurch praktisch gezwungen, zum Kern der Erkenntnis zu gelangen. Der große Nutzen entfaltet sich nur dann, wenn man sich an die Gliederung hält. Allerdings treten während des Entwicklungsprozesses durchaus Widersprüche oder unterschiedliche Meinungen zur Verteilung der Texte auf die Musterabschnitte auf. Solche Auffassungsunterschiede zeigen jedoch meist Lücken an. Möglicherweise fehlen noch präzisere Leitfragen und ein wirklich gemeinsames Verständnis über die Bedeutung der Gliederungspunkte. Eine dem Fachgebiet und der Gruppe entsprechende Gliederung für die Muster kristallisiert sich möglicherweise erst nach einer gewissen Entwicklungszeit heraus. Die Freiheit zur Modifikation und die Flexibilität zur Veränderung sollte sich die Gruppe durchaus erlauben.

Ein festes Gliederungsschema für Muster kann zunächst abschreckend erscheinen. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, werden erst nach intensiver Beschäftigung mit den Mustern offenkundig. Es gilt also, sich auf eine gewisse Durststrecke einzustellen, deren Überwindung aber mit fruchtbaren Ergebnissen belohnt wird. Geeignete Leitfragen fördern zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit Aspekten, die die erfahrenen Teammitglieder als so selbstverständlich erachten, dass sie selbst gar nicht auf die Idee gekommen wären, sie zu thematisieren. Dies ist eine weitere essenzielle Herausforderung im Umgang mit dem eigenen Erfahrungswissen. Die Sensibilität für das Selbstverständliche ist eine Eigenschaft, die die Beteiligten entwickeln sollten. Durch das Festhalten an der Gliederungsvorgabe und das gegenseitige Erläutern der jeweils eigenen Lösungswege wird diese Sensibilität geschult.

Dialogisch orientierte Wertegemeinschaft

Die zweite, parallel zu verfolgende Strategie betrifft "die Chemie" der Gruppe selbst beziehungsweise deren gemeinsame Werte. Denn wenn es daran geht, die Texte in den Mustern konkret auszuarbeiten, sind die Anforderungen an eine produktive Kollaboration in der Gruppe besonders hoch. Wir empfehlen, mit einfachen Mustern zu beginnen und im Laufe der weiteren Arbeit zu fortgeschritteneren, komplexeren Aufgaben voranzuschreiten. Dadurch kann das Niveau der Zusammenarbeit mit den Anforderungen wachsen.

Die Arbeitsgruppe hat in der Kollaboration die Aufgabe, die individuellen Erfahrungen zu vergemeinschaften und zu einem gemeinsamen mentalen Modell zu verdichten. Es sind gewisse Haltungen, Werte und Techniken notwendig, um diese neue Form der Wissensteilung und -anreicherung zu ermöglichen:

- Dialogbasiert statt diskussionsbasiert: Es wird solange zugehört, bis Verstehen einsetzt. Es wird nicht versucht, einander zu überzeugen. Wenn sich die Erfahrungen Einzelner widersprechen und wenn sie verschiedene Lösungswege fordern, gilt das „sowohl als auch“ als Prinzip. Keine einzelne Lösung ist besser als die andere, denn alle Lösungen basieren auf dem Erfahrungswissen einer Community of Experts. Einzelne Muster werden entworfen und im gemeinsamen Dialog evolutionär weiterentwickelt, bis die Beschreibungen als verständlich und für andere anwendbar erachtet werden.

- Ambiguitätstoleranz: Um einander widersprechende Lösungswege für ähnliche Situationen nebeneinander als gleichwertig stehen lassen zu können, benötigen die Beteiligten an dieser Form der Kollaboration ein hohes Maß an Aufgeschlossenheit und Verständnis für Mehrdeutigkeiten. Im Ergebnis wird dadurch die Komplexität der Mustersprache größer.

- Wertegemeinschaft: Die Gruppe teilt einen gemeinsamen Wertekanon. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um eine Vergemeinschaftung von Erfahrungswissen bewältigen zu können. Akzeptanz, Respekt und Anerkennung prägen das Verhalten der Gruppe.

- Erfahrungsgeleitet statt annahmengeleitet: Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Formen der Kollaboration ist die konsequente Arbeit mit den unterschiedlichen Erfahrungen der Beteiligten. Die Formulierung von Mustern folgt einem induktiven Prozess, bei dem aus einzelnen Erfahrungsepisoden verallgemeinerte Lösungsprinzipien abgeleitet werden.

Die Mustersprache ist nicht notwendigerweise das fertige Ergebnis eines abgeschlossenen Prozesses. Sie entwickelt sich immer weiter, solange es engagierte Teammitglieder gibt, die ihre Erkenntnisse gemeinsam festhalten wollen. Während sich die Mustersprache entfaltet, entwickelt sich auch das Team, denn die Mitglieder explizieren ihr Wissen, arbeiten den Kern der Erkenntnisse heraus und lernen dabei selbst.

Wir empfehlen, Muster gemeinsam zu schreiben. Auf diese Art und Weise werden verschiedene Perspektiven zusammengebracht. Durch diese Kombination entwickelt sich neues Wissen und ermöglicht erst die Exstraktion allgemeingültiger Lösungswege. Das Zusammenbringen der verschiedenen Talente in der Entwicklergruppe gestaltet sich der Dialog reichhaltiger und verbessert schlussendlich die Qualität der einzelnen Muster und der Mustersprache.

Weitere Gelingenskriterien für die Entwicklung einer Mustersprache

Zur Organisation der Zusammenarbeit ist es gerade in verteilten und hybriden Teams sinnvoll, Terminserien zu planen. Kollaborationsplattformen bieten hier effiziente Möglichkeiten und erlauben auch die terminbegleitende Dokumentation in Besprechungsprotokollen. Bewährt haben sich Terminserien, die bestimmte Konstellationen von Teammitgliedern regelmäßig versammeln und entsprechende inhaltliche Schwerpunkte haben, z.B. Mustersuche, Mustererstellung sowie Team-, Administratoren- oder Publikationsmeetings.

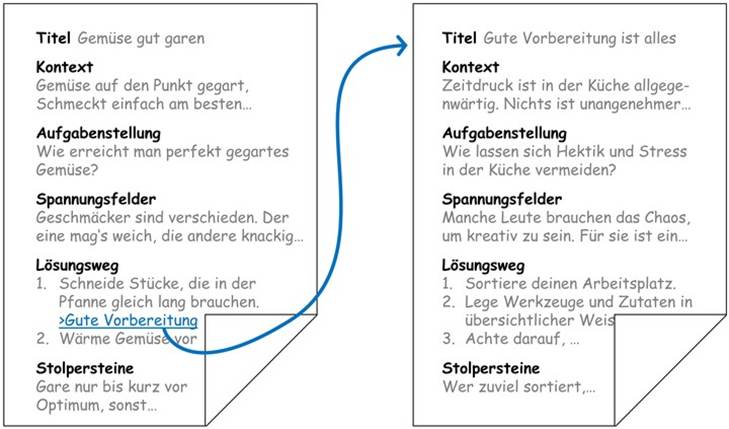

2.2.4 Verknüpfungsphase

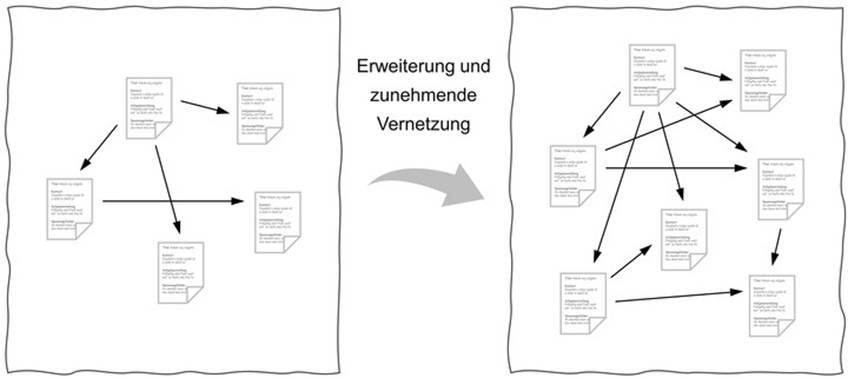

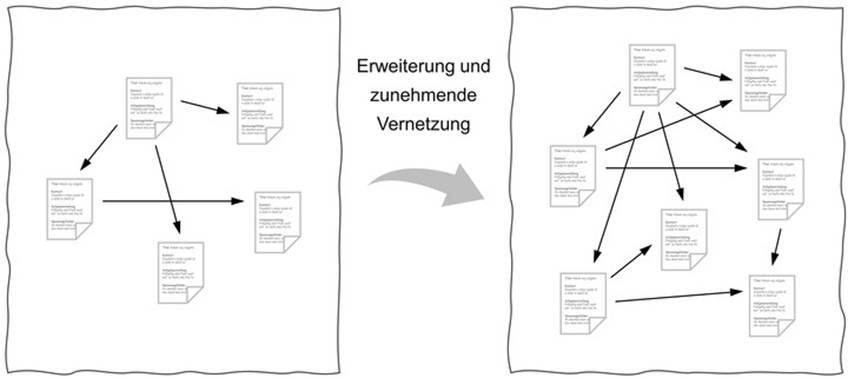

In der Verknüpfungsphase entsteht allmählich aus den vielen einzelnen Mustern eine Mustersprache. Dazu werden die Muster über logische Verknüpfungen miteinander verbunden (s. Abb. 6). Diese Verknüpfungen werden auch als Beziehungen bezeichnet. Sie beschreiben, wie die Muster zueinander stehen, welche Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen und wie sie zusammenwirken. Tabelle 1 listet einige bewährte Verknüpfungsarten mit ihren Definitionen auf.

Abb. 6: Über unterschiedliche Beziehungen miteinander verknüpfte Muster

Tab. 1: Beziehungen zum Verknüpfen von Mustern

| Beziehung zwischen Muster A und Muster B | Definition bzw. Erläuterung |

|---|---|

| unterstützt | A verbessert die Qualität von B bzw. liefert einen Beitrag für B |

| gehört zu | A ist Untermuster von Obermuster B |

| erfordert | A benötigt nach Möglichkeit B |

| führt zu | A ist Ursache oder Auslöser von B |

| ist Alternative zu | A und B haben den gleichen Kontext, freie Wahl von A oder B |

| beinhaltet | A inkludiert B |

Spätestens hier muss eine Entscheidung zur technischen Abbildung getroffen werden. Während sich einzelne Muster noch in einem beliebigen Office-Format (oder auf Papier) festhalten ließen, erfordert der Schritt des Setzens von Verknüpfungen zwischen den Mustern eine Technologieentscheidung. Prinzipiell können solche Verknüpfungen auch als Querverweise oder Hyperlinks (s. Abb. 7) in einem einzigen großen Textdokument, das alle Muster enthält, gesetzt werden, meist leidet dann allerdings die Übersicht. Spezialisierte Wissensmanagementsoftware oder Hypertextplattformen bieten sich nun an, die Mustersprache auch technisch in ein System zu überführen, das Vernetzung abbilden kann.

Die Gruppe der Hobbyköch:innen bevorzugen eine einfache Form der technischen Abbildung von Verknüpfungen in ihren Mustern. Sie wollen keine spezialisierte Software anschaffen und entscheiden daher, jedem Muster einen Abschnitt "Verbundene Muster" hinzuzufügen. Hier platzieren sie Querverweise zu anderen Mustern. Sie nutzen Verlinkungen, um ein zügiges Hin- und Herspringen zwischen verbundenen Mustern zu ermöglichen.

Abb. 7: Zwei Muster, verbunden über einen Hyperlink

Die nun zur Mustersprache verknüpften Muster bilden einen strukturierten Rahmen für die Problemlösung. Die Verknüpfungen ermöglichen es, zwischen Mustern effektiv zu navigieren, ihre Beziehungen zu nachzuvollziehen und sie anzuwenden. Beim Anwenden der Mustersprache ist es jetzt leichter, von einem Muster zu einem anderen relevanten Muster zu springen und dadurch verschiedene Aspekte oder Varianten eines Lösungswegs zu erkunden. Durch das Abbilden dieser Vernetzungen wird die Mustersprache komplexer und umfassender (s. Abb. 8). Sie nähert sich gewissermaßen der Struktur von Erfahrungswissen an, denn auch dieses enthält vielfältige Verbindungen zwischen einzelnen Wissensfragmenten. Muster können somit aufeinander aufbauen, sich gegenseitig ergänzen oder verschiedene Aspekte größerer Sinnzusammenhänge behandeln. Des Weiteren führt dieser Prozess der Vernetzung zu einer Gruppierung von Mustern, die wiederum einen eigenen Kontext haben können. Die strukturelle Ebene wird durch eine inhaltliche Ebene in Form von Inhaltsclustern erweitert.

Abb. 8: Wachsende Komplexität in der Mustersprache aufgrund zunehmender Anzahl von Mustern und Bildung von Mustergruppen

Gleichzeitig durchläuft die Mustersprache beim Definieren und Zuweisen der Verknüpfungen eine inhaltliche Überprüfung und Veredelung. Im Entdecken der Verknüpfungen überprüft das Entwicklungsteam noch einmal alle Zusammenhänge. Es deckt dabei mögliche Unstimmigkeiten und Widersprüche auf und löst diese durch entsprechende Umformulierungen oder anders gesetzte Verknüpfungen. Die Mustersprache wird durch diese Überarbeitung konsistenter. Ergänzungen und Fallunterscheidungen werden vom Team hinzugefügt. Hier zeigt sich eine weitere Stärke von Mustersprachen: ihre Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit. Die Mustersprache kann mit der Zeit wachsen und sich weiterentwickeln (s. Abb. 9). Durch das Setzen neuer Verknüpfungen wird die Mustersprache aber nicht nur größer, sondern auch dichter.

Abb. 9: Eine wachsende und sich weiterentwickelnde Mustersprache

Wieder steht das Entwicklungsteam vor Herausforderungen. Der dialogische Ansatz der Zusammenarbeit liefert Reichhaltigkeit, Vielfalt und verschiedene Perspektiven, die sich in den zahlreichen Mustern und ihren Verknüpfungen wiederfinden. Er führt aber auch zu einer hohen Komplexität in der Struktur der Mustersprache, die an vielen Stellen keineswegs linear, prozessual und eindeutig ist. Diese Komplexität übersichtlich und handhabbar darzustellen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für das Team. Sie zu verstehen, ist eine Herausforderung beim Anwenden der Mustersprache. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass im Entwicklungsteam verschiedene Ansichten darüber bestehen, welche Empfehlungen sie für die Auswahl von Mustern geben wollen. Auch unterschiedliche Vorgehensweisen und methodische Prägungen (aufgrund der Biografien, Branchen- und Organisationskulturen) von Teammitgliedern treten hier zutage. An dieser Stelle ist es hilfreich, sich über den Umgang mit entstehenden Widersprüchlichkeiten zu verständigen. Ein Nichteinigen muss kein Scheitern bedeuten. Eine Lösung kann beispielsweise darin liegen, dass Muster ergänzt werden, die zusätzliche Strukturen in die Mustersprache einfügen. Solche Muster können z.B. Auswahlmuster sein, die beschreiben, in welchen Situationen welche Leitfragen dabei helfen, die passenden Muster aus einer Reihe von Varianten zu identifizieren (s. Abb. 10).

Abb. 10: Verzweigungs- oder Auswahlmuster, das z.B. über Leitfragen das Identifizieren von Folgemustern vereinfacht

2.2.5 Nutzbarmachungsphase

Bis hierher ist die Mustersprache im Grunde nur für das Entwicklungsteam verständlich und anwendbar. In der Nutzbarmachungsphase geht es nun darum, die Anwendung durch andere Interessengruppen vorzubereiten. Diese Interessengruppen werden zunächst definiert und beispielsweise mit entsprechenden Personas beschrieben. Somit baut das Entwicklungsteam ein gemeinsames Verständnis zukünftiger Interessen- und Zielgruppen auf. Das Team versetzt sich gedanklich in potenzielle Anwendungssituationen und reflektiert, welche Informationen die Anwendungsfreundlichkeit der Mustersprache erhöhen könnten.

Unsere Kochprofis definieren sich einige Personas, die aus ihrer Sicht realistische Anwendungsgruppen verkörpern:

- Max, der Student, der sich gesund ernähren, aber nicht allzu viel Geld dafür ausgeben möchte.

- Iris, die erfolgreiche Managerin, die nur wenig Zeit für das Kochen hat, aber leistungsfähig bleiben will.

- Horst, der rüstige Rentner, der gerne für die ganze Großfamilie kocht.

- Beate, die bisher mit etwas schlechtem Gewissen viel Fleisch gegessen hat und nicht sicher ist, ob sie mit vegetarischer Ernährung glücklich werden kann.

Für jede dieser Personas wird ein Steckbrief geschrieben, der die Lebenssituation, Vorlieben, Abneigungen und persönlichen Umstände dieser beschreibt. Solche Steckbriefe helfen dem Entwicklungsteam, besser zu verstehen, welche Informationen die potenziellen Nutzer:innen benötigen werden, um mit der Mustersprache arbeiten zu können.

Die Muster werden beispielsweise um geeignete charakterisierende Schlüsselwörter ergänzt (ein neuer Abschnitt "Tags" oder "Deskriptoren" wird der Standardgliederung aller Muster hinzugefügt). Die dort hinterlegten Begriffe können später zum Auffinden passender Muster mittels Suchalgorithmen und Themenindizes verwendet werden. Falls erforderlich, werden die Schlüsselwörter mit Attributen versehen, um die Suchergebnisse weiter zu verbessern.

Erst ab einem gewissen Komplexitätsgrad (einhergehend mit einer gewissen Anzahl an Mustern und Verknüpfungen) wird es möglich und auch notwendig, die Gesamtstruktur der Mustersprache zu reflektieren und zu überarbeiten. Was zunächst wie eine unerwartete und unerfreuliche Zusatzaufgabe wirken mag, ist de facto eine hervorragende Gelegenheit für einen erneuten Qualitätssprung. Dieser äußert sich in intensiven Überarbeitungen von Mustern, Benennungen, Definitionen, Leitfragen und Verknüpfungen. Grundsätzlich besteht bei der Musterentwicklung das Risiko, dass unbeabsichtigt Trivialitäten und Wiederholungen in den Mustern formuliert werden. In diesen Fällen muss der Bezug zum einzelnen Muster konkretisiert und geschärft werden. Im Verlauf der Entwicklung unserer Mustersprache ist zum Beispiel immer wieder die Problematik, zu wenig Zeit für den Transfer von Wissen zur Verfügung zu haben, immer wieder in den Mustern aufgetaucht. Erst bei genauerem Hinsehen entdeckten wir die kleinen Unterschiede im jeweiligen Kontext der Muster und konnten so diesen Aspekt passgenau ausformulieren.

In der Nutzbarmachungsphase können außerdem Guides ausgebildet werden, die bei der Nutzung der Mustersprache beraten und unterstützen. Guides wirken als Multiplikatoren, die Grundlagen der Mustersprache vermitteln und über die zugrundeliegenden Konzepte und Prinzipien informieren. Sie nutzen Fallstudien, Übungen oder konkrete Beispiele, mittels derer die Zielgruppen lernen, wie sie die Muster auf reale Probleme anwenden. Guides können auch individuelle Beratungsleistungen anbieten, um spezifische Fragen, Bedenken oder Herausforderungen von Interessengruppen im Zusammenhang mit der Mustersprache zu bearbeiten. Eingesetzte Guides können als wertvolle Feedbackgeber das Entwicklungsteam unterstützen. Denn sie decken bei der praktischen Anwendung inhaltliche Schwachstellen oder Designlücken sowie Erkenntnisse für neue Muster auf und identifizieren so potenzielle Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

2.2.6 Verbreitungsphase

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mustersprachen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Eine traditionelle Form ist die Veröffentlichung einer schriftlichen Publikation. Dies kann in Form eines Fachbuchs, Handbuchs, einer Broschüre oder einer Online-Veröffentlichung geschehen. Das Bereitstellen der Mustersprache auf einer speziellen Internetseite bzw. Online-Plattform ermöglicht Nutzergruppen einen dynamischeren, modernen Zugang, der eine große Bandbreite von Lizenzmodellen erlaubt. Geführte Touren, Schulungen und Workshops betonen stärker den Dialog zwischen Entwicklungsteam und Zielgruppen. Solche Formate können dazu beitragen, die Grundsätze und Anwendungsmöglichkeiten der Mustersprache zu vermitteln.

Die Zusammenarbeit mit Organisationen, Institutionen oder Gemeinschaften aus der Fachdomäne der entwickelten Mustersprache kann deren Verbreitung erheblich fördern. Das Kooperieren mit solchen Einrichtungen, die über ein bestehendes Netzwerk oder eine Reichweite innerhalb der Zielgruppe verfügen, macht die Mustersprache einem größeren Personenkreis zugänglich. Die Präsentation der Mustersprache auf einschlägigen Konferenzen aus der Fachdomäne der Mustersprache bietet die Möglichkeit, sich einem Zielpublikum direkt zu präsentieren und in den Dialog zu treten.

In Online-Communities und -Foren können Interessengruppen an der Mustersprache zusammengeführt und ihre Kollaboration gefördert werden. Bei entsprechender Reichweite kann eine Online-Community eine effektive Form der gegenseitigen Unterstützung bieten, da die Mitglieder der Community auch aktiv einander helfen und gemeinsame Interessen diskutieren können.

Fallstudien und Erfolgsgeschichten aus der Praxis, die die Anwendung und die Vorteile der Mustersprache demonstrieren, erzeugen Interesse und Glaubwürdigkeit. Die Präsentation von Beispielen, wie die Mustersprache in verschiedenen Kontexten erfolgreich angewendet wurde, kann andere inspirieren sie anzuwenden.

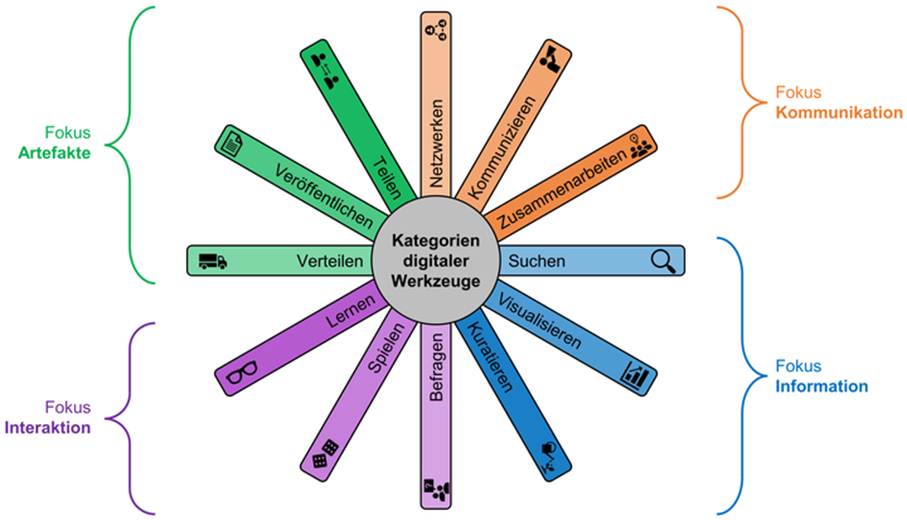

Kapitel 2.3: Einsatz digitaler Werkzeuge bei der Mustersprache-Entwicklung

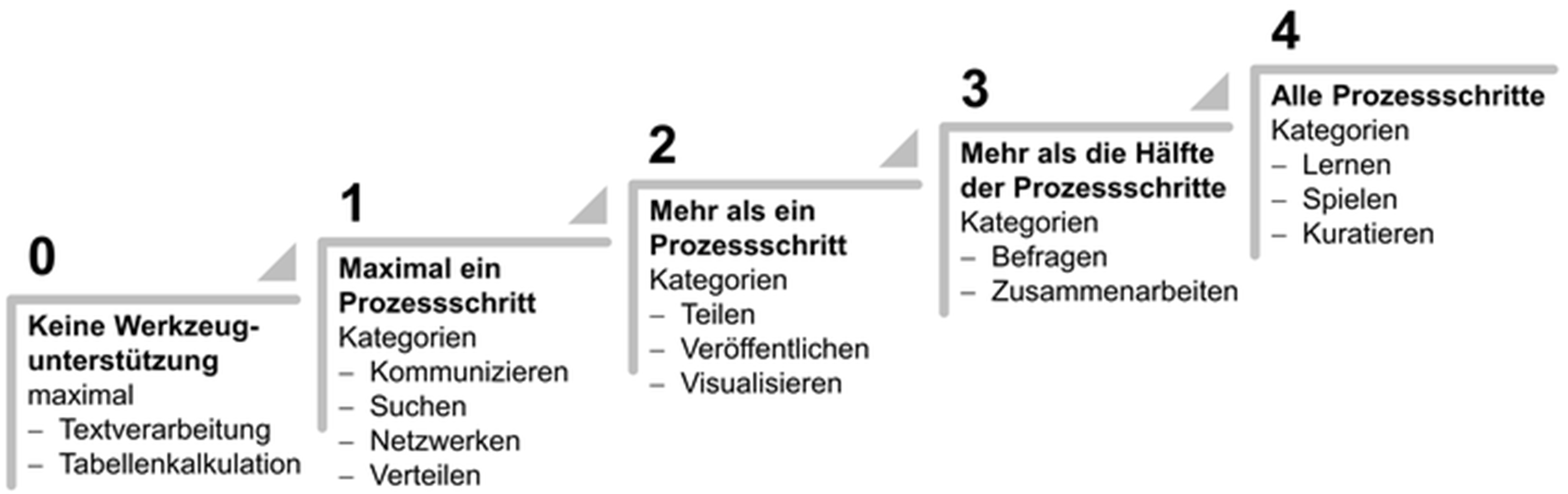

Wie bereits bei den obigen Ausführungen angedeutet, haben wir im Rahmen unserer Entwicklungsarbeit einige digitale Werkzeuge eingesetzt. Die offene Frage ist, ob und inwieweit Tool-Unterstützung erforderlich ist. Dies lässt sich anhand folgender Kriterien einschätzen:

Größe der Entwicklergruppe

Je mehr Personen an der Entwicklung beteiligt werden, desto eher werden Werkzeuge für die Kollaboration benötigt, die sowohl den Arbeitsprozess selbst als auch die Ergebnisdarstellung unterstützen.

Örtliche Verteilung der Entwicklergruppe

Je breitgestreuter die Personen in der Entwicklergruppe verteilt sind, desto eher werden Werkzeuge für Online Kommunikation und virtuelle Kollaboration benötigt.

Umfang der Mustersprache

Je mehr Muster zur Mustersprache dazukommen, desto dringender werden Werkzeuge für die Strukturierung, um die Übersicht zu bewahren, benötigt.

Vernetzungsgrad der Mustersprache

Je mehr Beziehungen zwischen den Mustern hinzugefügt werden, desto nötiger werden Werkzeuge für ihre Visualierung.

Entwicklungsfortschritt der Mustersprache

Je mehr weiter die Entwicklung fortschreitet, desto mehr werden spezialisierte Werkzeuge zum Einsatz kommen bis hin zu einem umfassenden Wissensmanagmentsystem, in dem beispielsweise Schlüsselwörter hinterzugefügt werden können und Suchalgorithmen das Auffinden passender Muster unterstützen.

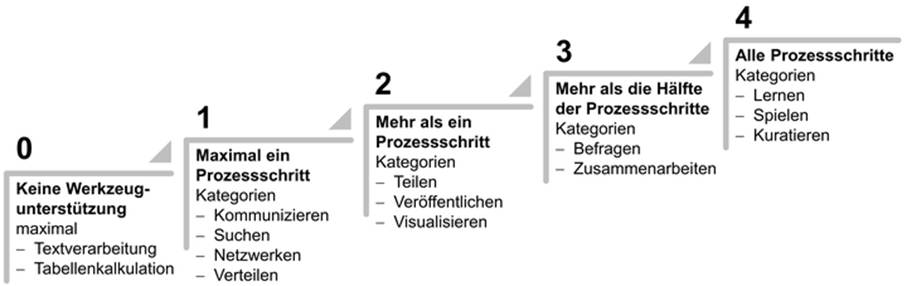

Im Rahmen unserer Entwicklungsarbeit wurde der Werkzeugeinsatz den Teamerweiterungen und dem Entwicklungsfortschritt der Mustersprache entsprechend wie folgt angepasst:

Aus den einleitend beschriebenen Anfängen der Entwicklung waren für die kleine Entwickler:innen-Gruppe zunächst Werkzeuge mit dem Fokus Kommunikation und Artefakte von besonderer Bedeutung (s. Abb. 12). Für die digitale Zusammenarbeit genügte ein Online-Meeting-Tool aus der Kategorie kommunizieren, für die Produktion der Inhalte ein Textverarbeitungssystem aus der Kategorie veröffentlichen. Die Textdateien wurden per Mail ausgetauscht. Gelegentlich waren Werkzeuge aus der Kategorie visualisieren von Nöten, um Strukturen und Zusammenhänge sichtbar machen zu können (zu Kategorien siehe Mittelmann 2019, S. 17-19).

Abb. 12: Kategorien für digitale Werkzeuge im Wissensmanagement

Mit der Erweiterung der Entwickler:innen-Gruppe ging die Ausweitung des Tooleinsatzes auf die Kategorie zusammenarbeiten einher. Die Arbeits- und Ergebnisdokumente wurden in einem eigenen Workspace abgelegt, auf den jede:r Entwickler:in Zugriff hatte. In diesem Toolsetting war es sehr wichtig, dass jede:r den aktuellen Status der Dokumente kannte und immer an der neuesten Version weiterarbeitete.

Je mehr Muster entwickelt wurden und damit die Vernetzung zwischen den Mustern in Form von strukturellen und inhaltlichen Beziehungen zunahmen, umso mehr stieg auch die Notwendigkeit für ein Tool, das Knüpfen und Visualsieren dieser Zusammenhänge unterstützt. Diese Anforderungen wurden erst mit dem Einsatz eines Werkzeugs erfüllt, das integriert Funktionen aus den Kategorien zusammenarbeiten, netzwerken, teilen, visualisieren und suchen zur Verfügung stellt. Durch den Einsatz dieses Werkzeugs konnte ein deutlicher Qualitätssprung bei der Entwicklungsarbeit erreicht werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Digitalisierungsgrad unseres Entwicklungsprozesses (s. Abb. 13) von Stufe 0 (Verwendung eines Tabellen- und Textverarbeitungssystems) über die Stufen 1 bis 2 (Online-Meeting-Tool, Kollaborationswerkzeug, Mind Mapping Tool etc.) bis zur Stufe 3 (Wissensmanagementsystem) fortgeschritten ist.

Abb. 13: Digitalisierungsstufen

Unsere Empfehlung ist, dass jedes Entwicklungsteam seinen eigenen Arbeitsprozess beobachtet. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen gemeinsam entscheidet, welche digitalen Werkzeuge es bei den Folgeschritten optimal unterstützen könnte. Sollte die dazu erforderliche IT-Kompetenz im Team fehlen, sollte es sich Hilfe von außen holen.

Kapitel 3: Anwendung einer fertigen Mustersprache

Auch wenn wir noch so viele Erfolgsgeschichten erzählen und auf Studien zur Anwendung von Mustersprachen verweisen, kann sich die konkrete Anwendung für jemanden, der an der Entwicklung unbeteiligt war, schwierig gestalten. Auf dem Weg vom Anwendungsfall bis zur jeweils passenden Sammlung von Mustern, die Lösungswege beinhaltet, gibt es einige Schwierigkeiten zu überwinden. Die gute Nachricht ist, dass es mit jeder Anwendung leichter und einfacher wird.

Eine Möglichkeit zur Entschärfung der ersten Hürden ist, dass die Anwender:innen von einem Mitglied des Entwicklungsteams oder einem erfahrenen Anwender einer Nutzergruppe beim ersten Mal begleitet werden. Diese Person fungiert als Guide durch die vorliegende Mustersprache und hilft passende Wege - es gibt meist mehrere - zu finden. Eine weitere ist, dass die Anwender:innen die Suchmöglichkeiten in der digitalisierten Mustersprache zum Finden der Lösungswege nutzen.

In beiden Fällen geht es zunächst darum, dass die Anwender:innen ihren Fall mit der konkreten Problemstellung verständlich und umfassend beschreiben. Der Pattern-Guide unterstützt sie dabei, in dem er sie bittet, die vorliegende Situation mit möglichst anschaulichen Beispielen darzulegen. Falls ihm etwas unverständlich ist, fragt er genauer nach. Auf diese Art und Weise entsteht ein detailreiches Bild der Aufgabenstellung. Wenn möglich, formulieren sie diese gemeinsam in Form einer oder mehrerer Fragen.

Wenn wir uns wieder unsere Kochexpert:innen mit ihrer fertigen Mustersprache voller Erfahrungen zur guten Küche vor Augen führen, kommt deren Feuertaufe mit der Frage eines ihrer Kinder oder Enkel: Wie machst du diesen herrlichen Reindling (d.i. ein spezieller Kuchen, der in Kärnten beheimatet ist)? Was ist da alles drin? Die Expertin wird nun genauer nachfragen, wann das Kind oder Enkel den Reindling machen will, welche Zutaten bereits im Haus sind, welche wichtigen fehlen etc. So prüfen sie gemeinsam die Machbarkeit des geplanten Gebäcks.

Die nächste Herausforderung ist nun, diese Fallbeschreibung mit den Mustern der Mustersprache abzugleichen. Ein guter Einstieg ist, bei den allgemeineren Mustern zu beginnen und die Beziehungen zwischen den Mustern zu nutzen, um in die tieferen Schichten einzutauchen. Falls die Mustersprache Kurzbeschreibungen (bestehend aus Kontext, Aufgabenstellung und Zusammenfassung des Lösungswegs) zu jedem Muster enthält, empfehlen wir, sich zunächst mit sich mit deren Hilfe eine Übersicht zu verschaffen. Erst wenn die Anwender:innen die Sicherheit gewonnen haben, dass die ausgewählten Kurzbeschreibungen eine treffsichere Skizze von Lösungswegen repräsentieren, wählen sie die zugehörigen Musterbeschreibungen aus. Die Zusammenschau dieser Muster enthält das gesicherte Erfahrungswissen zur Lösung ihres Anwendungsfalls.

So kann man sich die Anwendung der Muster-Sprache aus der Sicht einer Einzelperson vorstellen. Wie in Kapitel 2.2.6 dargelegt, ist es das Ziel jeder Entwicklergruppe einer Muster-Sprache, eine möglichst große Personengruppe aus der jeweiligen Fachdomäne zur Nutzung zu animieren. Sobald einige Guides Erfahrung in der Begleitung gesammelt haben, kann damit begonnen werden, eine Anwender-Community rund um diese Muster-Sprache-Expert:innen zu bauen. Der erfahrenste Guide fungiert als Community-Leader, der sowohl die Ausweitung der Community als auch die Impulse zur Weiterentwicklung der Muster-Sprache im Auge behält. Ersteres unterstützt er durch regelmäßige Beiträge in den zugehörigen Muster-Sprache-Foren. Für zweiteres kommuniziert er regelmäßig mit der Entwicklergruppe. Die Funktion des Community-Leaders ist auch als rotierende Aufgabe innerhalb der Gruppe der Guides vorstellbar.

Zusammenfassung

Das Erfahrungswissen von Gruppen kann in Mustersprachen festgehalten und mit ihrer Hilfe weitergegeben werden. Mustersprachen beziehen sich immer auf ein bestimmtes Fachgebiet. Sie enthalten in der Praxis erprobte Erfolgskonzepte und Lösungen für Herausforderungen im jeweiligen Bereich. Diese als Muster prägnant formulierten Rezepturen folgen einer standardisierten Struktur, die neben der eigentlichen Problemlösung insbesondere ihren spezifischen Kontext und mögliche Umsetzungshindernisse behandelt. Verwandte Themen werden in der Mustersprache miteinander verknüpft, wodurch ein engmaschiges Wissensnetz entsteht, in dem Lernende sich die Domäne erschließen und Lösungen für ihre Herausforderungen finden können.

Eine Gruppe, die ihre Expertise in einer bestimmten Domäne als Mustersprache formulieren möchte, bildet zunächst ein Entwicklungsteam. Dieses Team sollte menschlich harmonieren und zum offenen, wertschätzenden Dialog bereit sein. In einer Vorbereitungsphase wird das Fachgebiet für die Mustersprache ausgewählt und das Team zusammengestellt. Bei der Sammlung des Fach- und Erfahrungswissens arbeitet das Team intensiv zusammen, um eigene Erfolgskonzepte, praxiserprobte Handlungsprinzipien und Erkenntnisse zu identifizieren. In der Produktionsphase der Mustersprachenentwicklung nutzt das Team formale Strukturvorgaben, um sein Wissen zu sortieren und in Wort und Bild auszudrücken. Die Teammitglieder bilden eine dialogorientierte Wertegemeinschaft, die mit Widersprüchen und unterschiedlichen Perspektiven konstruktiv umgeht. Sie vergemeinschaften ihre individuellen Erfahrungen und dringen so zur Essenz ihrer Expertise vor, zu einem kollektiven Wissensschatz, der nur gemeinsam im Dialog freigelegt werden kann. Die entstehenden Muster stehen in Beziehungen zueinander, die tiefgehend analysiert und in der Mustersprache festgehalten werden. Auf diese Weise wird das abgebildete Erfahrungswissen der Gruppe sukzessive konsistenter und ausgefeilter.

In der Nutzbarmachungsphase wird die Anwendung der Mustersprache durch Andere vorbereitet, indem an der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit gearbeitet wird. Dadurch wird ein weiterer Qualitätssprung in der Darstellung erreicht und die Verbreitung der Mustersprache optimal vorbereitet. Mit der Veröffentlichung wird die Mustersprache schließlich einem breiten Publikum zur Anwendung zugänglich gemacht. Im gesamten Prozess werden digitale Werkzeuge eingesetzt, um effizient zu arbeiten und die damit verbundenen Möglichkeiten der Qualitätssicherung zu nutzen.

Das Ergebnis ist eine Mustersprache, die den reichen Wissensschatz der erfahrenen Gruppe in sich trägt. Im Gegensatz zu theoriegeleiteten Wissenssammlungen ist die Mustersprache darauf spezialisiert, in der Praxis erprobtes Wissen und Vorgehensweisen so abzubilden, dass sie einfach und rasch nutzbar sind. Ihre Anwendung ermöglicht es Neulingen auf dem jeweiligen Fachgebiet, auf Erfahrungen des Entwicklungsteams in einer Tiefe zuzugreifen, die weit über das mit anderen Formen des Wissenstransfers Erreichbare hinausgeht. In der Anwendung bietet die Mustersprache Zugang zu Erfahrungen, für deren Ausbildung es normalerweise Jahrzehnte der professionellen Praxis braucht. Insofern sollten sich Gruppen, die sich vorgenommen haben, ihre Erfahrungen an zukünftige Generationen weiterzugeben, durchaus ermutigt fühlen, den zwar anstrengenden aber überaus bereichernden und fruchtbaren Weg der Mustersprachenentwicklung zu beschreiten und ihren Wissensschatz auf diese Weise zu bewahren und zu teilen.

Referenzen

Bauer, Reinhard (2014): Didaktische Entwurfsmuster: Zur Genese eines theoretischen Konstrukts. Dissertation, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung, Fachbereich Lifelong Learning.

Mittelmann, Angelika (2019): Wissensmanagement wird digital, Norderstedt: Book on Demand.