Welche Alternativen stehen zur Diskussion?

- Mustersprachen als Artefakte für die Bewahrung von Erfahrungswissen

- Kollaborativer Prozess zur Bewahrung von Erfahrungswissen mittels Lösungsmustern für wiederkehrende Probleme

- Narrativ-strukturelle Erfahrungssicherung mittels bewährter Lösungsmuster für wiederkehrende Probleme

- Phasenmodell für die Entwicklung von Mustersprachen zur Bewahrung und Veredelung von Erfahrungswissen

- Wo ist der Unterschied zur reinen Explikation?

- Narrativ-strukturelles Erfahrungsmanagement

- Generationenübergreifender Erfahrungswissenstransfer

1 Einleitung

Wissensmanagement ist eine Querschnittsdisziplin, die zahlreiche Methoden für den Umgang mit der Ressource Wissen bereithält. Oft beeinflusst von der fachlichen Herkunft der Urheber:innen, setzt die methodische Praxis des Wissensmanagements mal informationstechnische, mal kommunikative, mal statische und mal dynamische Schwerpunkte. Interdisziplinäre Teams verfolgen darüber hinaus ganzheitliche Ansätze, die die Vorteile der verschiedenen domänenspezifischen Schwerpunkte zu kombinieren suchen.

Die Autor:innen des vorliegenden Beitrags plädieren für die Ergänzung des vorhandenen Portfolios an Wissensmanagementmethoden um eine weitere, die bislang lediglich in einzelnen Domänen (z.B. in der Architektur) Anwendung findet und in der Gemeinschaft des Wissensmanagements als Wissensmanagementmethode bislang wenig rezipiert wird. Sie bietet enormes Potenzial, um grundsätzlich in nahezu beliebigen Expertisedomänen Erfahrungswissen zu identifizieren, festzuhalten und Anwender:innen zur Verfügung zu stellen. Die Rede ist vom Einsatz der sogenannten Mustersprachen.

Da bislang nur wenige Mustersprachen für einzelne Fachdomänen entwickelt wurden, sind die Vorgehensweisen und Techniken zu deren Entwicklung nur wenig bekannt. Der vorliegende Beitrag legt daher den Schwerpunkt auf die Erläuterung der Vorgehensweise zur Erstellung einer Mustersprache. Beispielhaft werden dabei die Schritte erläutert, die zur Entwicklung einer Mustersprache für die Fachdomäne Wissenstransfer beschritten wurden.

Mustersprachen könnten in vielen Fachdomänen genutzt werden, um das komplex strukturierte und stark vernetzte Erfahrungswissen aufzunehmen und nachhaltig zu sichern, das gerade die Expertise erfahrener Fachleute in einer Domänen ausmacht. Wie die folgenden Ausführungen zeigen, gehen Mustersprachen über traditionelle Formen der Dokumentation von Informationen hinaus. Die Form der Mustersprache bietet die Möglichkeit und ermügt geradezu dazu, dass Expertinnen und Experten einer Domäne ihr Wissen kollaborativ formulieren und es auf diese Art und Weise festhalten.

2 Mustersprachenentwicklung als Methode

Eine Mustersprache ist eine geordnete Sammlung von Lösungen für gängige, wiederkehrende Probleme in einer Domäne. Erstmals entwickelt von Christopher Alexander (1977) als Planungsinstrument in der Architektur, hielt das Prinzip der Mustersprache Einzug in weitere Fachgebiete, beispielsweise die Softwareentwicklung. Als allgemein anwendbare Methode des Wissensmanagements ist sie aber bislang kaum bekannt.

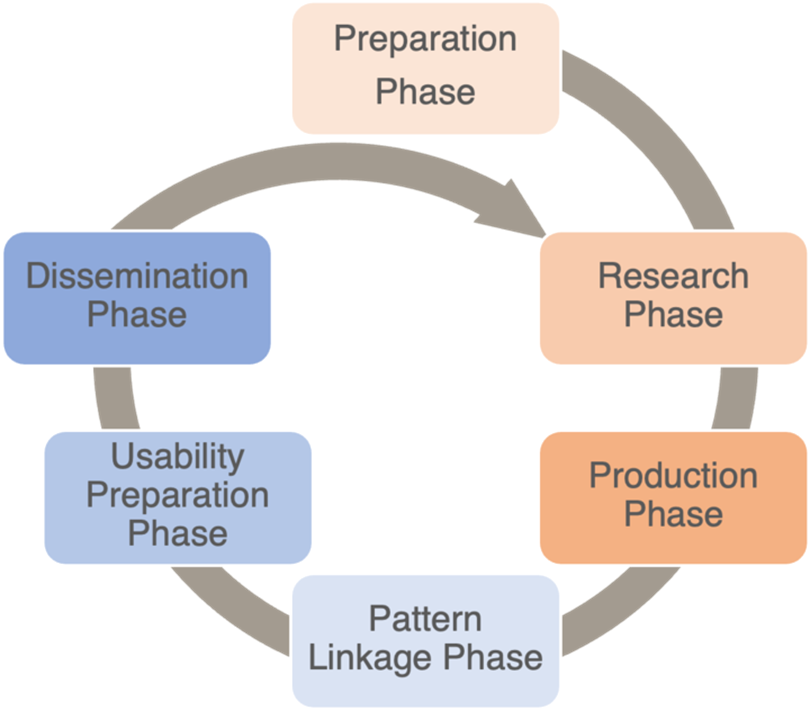

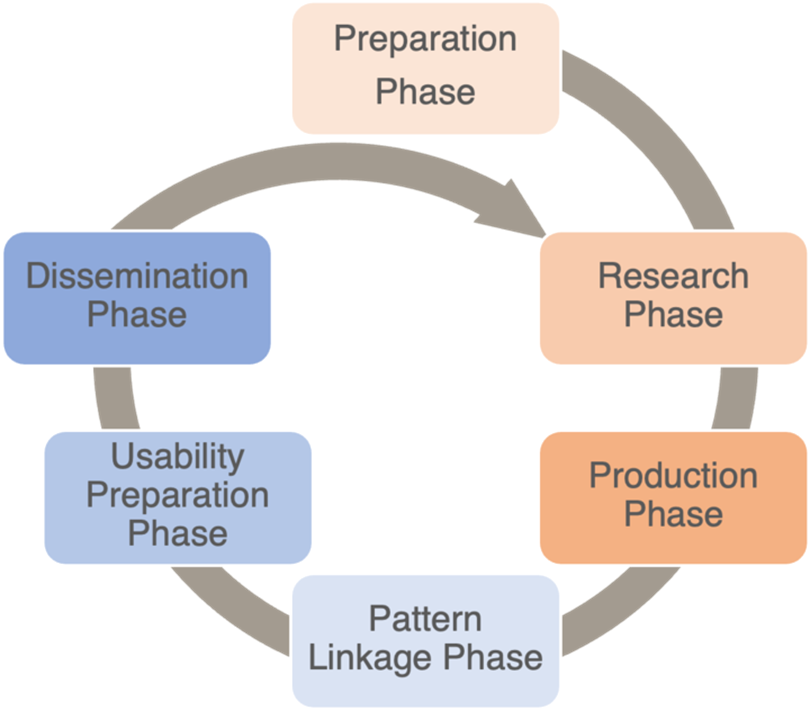

Worin besteht nun die Methode? Genau genommen ist eine Mustersprache selbst nur ein Teil dessen, was die Wissensmanagementmethode ausmacht. Die Mustersprache an sich ist das dokumentierte Ergebnis, das Artefakt eines Prozesses. Die Methode besteht aus dem Prozess des Schaffens dieses Artefakts. Im Prozess der Mustersprachenentwicklung lassen sich Phasen unterscheiden:

- Vorbereitungsphase (Preparation Phase)

- Erhebungsphase (Research Phase)

- Produktionsphase (Production Phase)

- Verknüpfungsphase (Pattern Linkage Phase)

- Nutzbarmachungsphase (Usability Preparation Phase)

- Verbreitungsphase (Dissemination Phase)

Diese Phasen reflektieren einige der Bausteine, die häufig in Wissensmanagementmethoden zu finden sind, beispielsweise die Identifikation, Entwicklung, Bewahrung, Verteilung und Nutzung von Wissen (vgl. Probst et al., 2013).

Das zu erzeugende Artefakt, die Mustersprache, lässt sich verstehen als eine Sammlung von kurzen Textbeiträgen. Diese folgen stets einer einheitlichen Struktur bzw. Gliederung, z. B. Name, Kontext, Aufgabenstellung und Lösungsweg. Aus der Perspektive des Wissensmanagements ist die Erweiterung dieses Grundprinzips auf multimediale Muster denkbar, die neben Text andere Medien wie Bild und Ton enthalten, sodass die Medienauswahl das zu dokumentierende Wissen bestmöglich abbildet. Die Textbeiträge (also die einzelnen Muster) sind die Wörter der Mustersprache. Für das Lösen komplexer Aufgabenstellungen ist es notwendig, zueinander passende Muster kombiniert anzuwenden, d. h., um im Bild einer Sprache zu bleiben, zusammenhängende Worte zu Sätzen zu kombinieren.

Wie bei einer Sprache, können Muster nicht beliebig miteinander kombiniert werden. Es gibt sinnvolle und weniger sinnvolle Kombinationen. Welche Muster zueinander passen, welche miteinander in Verbindung stehen, lässt sich durch sogenannte Beziehungen zwischen den Mustern abbilden. Eine Beziehung könnte beispielsweise lauten "wird gefolgt von". Zwei Muster A und B lassen sich dann mit der Beziehung "A wird gefolgt von B" zu einer logischen Kette verknüpfen. Die Beziehungen sind in den Mustern als Querverweise enthalten. Es ergibt sich eine Hypertextstruktur, die die gesamte Mustersprache durchdringt. Einmal gesetzt, lassen sich die Beziehungen als grafische Netze visualisieren, um Überblick und Orientierung innerhalb der Mustersprache zu erlangen.

Anwender:innen einer Mustersprache für eine bestimmte Fachdomäne starten mit einer Formulierung der Herausforderung, die sie lösen möchten. Durch Recherche innerhalb der Mustersprache finden sie die Lösungen (Muster), mit denen die Herausforderung bewältigt werden kann. Das Lesen der Muster und das Navigieren durch die Struktur der Mustersprache vermitteln den Anwender:innen genau diejenigen Anteile des Spezialwissens der Urheber:innen der Mustersprache, die zur Bewältigung der vorliegenden Herausforderung benötigt werden. So lassen sich Problemlösungen auf elaboriertem Niveau anwenden, für deren Konzeption andernfalls eine jahrelange Auseinandersetzung mit der entsprechenden Fachdomäne erforderlich wäre.

3 Schritte zur Erstellung der Mustersprache

Im Folgenden werden im Detail die Phasen und Schritte beschrieben, die die Autor:innen bei der Entwicklung einer Mustersprache für die Fachdomäne Wissenstransfer unternommen haben (vgl. Abb. 1). Methodisch spricht aus Sicht der Autor:innen nichts dagegen, dieselbe Vorgehensweise auch in anderen Fachdomänen anzuwenden, z. B. Management, Organisationsentwicklung, Ingenieurwissenschaften und sogar naturwissenschaftliche Forschung und Entwicklung.

Abbildung 1: Entwicklungsprozess der Mustersprache (eigene Darstellung)

Abbildung 1: Entwicklungsprozess der Mustersprache (eigene Darstellung)

Für die Qualität einer Mustersprache ist es wichtig, Gütekriterien zu definieren und diese während der Entwicklung der Mustersprache möglichst zu maximieren. Im vorliegenden Beitrag wird daher an geeigneter Stelle darauf hingewiesen, welche Gütekriterien herangezogen werden können und welchen Einfluss die Autor:innen der Mustersprache auf eine bestmögliche Erfüllung der Gütekriterien nehmen können.

3.1 Vorbereitungsphase (Preparation Phase)

In der Vorbereitungsphase geht es darum, das Wissensgebiet (oder einen Ausschnitt) auszuwählen und geeignete Personen zur Mitarbeit einzuladen.

3.1.1 Auswahl der Fachdomäne (Knowledge Domain Selection)

Zunächst wird das Wissensgebiet bestimmt, für das eine Mustersprache entwickelt werden soll. Dies ist deshalb kein so einfaches Unterfangen, weil sich das gewählte Wissensgebiet als zu umfangreich oder komplex herausstellen kann (z. B. Wissensmanagement vs. Wissenstransfer). Oft ist es sinnvoll, die Auswahl auf ein engeres Gebiet einzugrenzen. Kriterien bzw. Leitfragen, die zur Auswahl des Wissensgebiets genutzt werden können, sind beispielsweise:

- Kann das Wissensgebiet klar definiert bzw. von verwandten Disziplinen abgegrenzt werden?

- Ist das Wissensgebiet derart beschaffen, dass es stark von Erfahrungen und implizitem Wissen geprägt ist?

- Ist das Wissen dauerhaft relevant?

- Lassen sich Wissensträger:innen identifizieren, die das definierte Wissensgebiet aus ihrer Erfahrung heraus beherrschen?

Erläuterung: Die Abgrenzung zu verwandten Disziplinen ist wichtig, um bei der späteren Arbeit in der Mustersprachenentwicklung den Fokus zu behalten. Zu groß ist bei unscharf definierten Wissensgebieten die Gefahr, dass die Beteiligten bei der Identifikation relevanter Themen kein Ende finden und dadurch beim Arbeiten mit den einzelnen Mustern in die Breite statt in die Tiefe gehen. Hier gilt also Qualität vor Quantität.

Das ausgewählte Wissensgebiet sollte von Erfahrungswissen geprägt sein. Nur in solchen Wissensgebiete (davon existieren allerdings unendlich viele) entfalten Mustersprachen ihr volles Potenzial und nur dort lohnt sich der Aufwand, der mit der Entwicklung einer Mustersprache zwangsläufig verbunden ist. Wissensgebieten, die sich in Form einfach strukturierter Datensammlungen und vergleichsweise simpler Kochrezepte festhalten lassen, benötigen keine Mustersprachen. Hier wären Verzeichnisse, Nachschlagewerke und ähnliche Datensammlungen eher zu empfehlen.

Die Frage nach der Halbwertszeit bzw. dauerhaften Relevanz des Wissens muss bei der Mustersprachenentwicklung mehrfach gestellt werden. Zum einen sollte direkt zu Beginn, bei der Auswahl des Wissensgebiets, eruiert werden, ob es durch hinreichend viel Wissen gekennzeichnet ist, welches voraussichtlich auch noch nach Jahren relevant sein wird. Wissensgebiete, die so starken Änderungen unterliegen, dass das Wissen von gestern für heute praktisch irrelevant ist, rechtfertigen nicht den Aufwand einer Mustersprachenentwicklung. Zum anderen muss aber gerade die Frage nach der zeitlichen Gültigkeit des Wissens auch während der Mustersprachenentwicklung immer wieder gestellt werden. Welche Anteile des Wissens sind tatsächlich langfristig relevant? Diese gilt es festzuhalten. Welche Anteile sind vom zeitlichen Kontext abhängig? Welche Abstraktionen können genutzt werden, um von zeitlich begrenzt gültigen Wissenseinheiten zu allgemeingültigeren Erkenntnissen zu gelangen? Für das Festhalten solcher Erkenntnisse auf der Metaebene sind Mustersprachen hervorragend geeignet.

Schlussendlich steht auch die Frage nach den passenden Wissensträger:innen im Raum. Eine Mustersprache kann nur für ein Wissensgebiet erstellt werden, für das entsprechende Erfahrungsträger:innen persönlich zur Verfügung stehen.

3.1.2 Auswahl der Autor:innen-Gruppe (Authoring Group Selection)

Expert:innen mit Erfahrungen im definierten Wissensgebiet werden ausgewählt. Darüber hinaus hat es sich bewährt, interessierte Laien zusätzlich zu gewinnen, die für ein Redigieren und ein Bewerten der Verständlichkeit der Mustersprache zur Verfügung stehen.

Der Aufbau der Arbeitsgruppe gelingt gut, wenn die Initiator:innen des Entwicklungsprojekts ihr Expert:innennetzwerk auf mögliche Kandidat:innen untersuchen und die Personen persönlich ansprechen. In der Regel gilt es hierbei zunächst, das Konzept einer Mustersprache zu erläutern und sich auf einen gemeinsamen Arbeitsmodus zu verständigen. Wichtig ist dabei zu betonen, dass es zwar ein längerfristiges Vorhaben aber ohne Zeitdruck ist.

Diese Phase wird je Mustersprache nur einmal durchlaufen. In den folgenden Phasen können weitere Autor:innen dazukommen, wenn für bestimmte Muster eine besondere Expertise erforderlich ist.

3.2 Erhebungsphase (Research Phase)

In dieser Phase beginnt die Entwicklungsarbeit. Muster werden aus dem Erfahrungsschatz der Autor:innen herausgeschält und mit treffenden Namen bezeichnet.

3.2.1 Muster-Schürfen (Pattern Mining)

Die ausgewählten Personen kommen zum Muster-Schürfen (Pattern Mining) zusammen. Je nach Anzahl der Personen wird in der gesamten Gruppe oder in Kleingruppen gearbeitet. Die persönlichen Erfahrungen im Wissensgebiet werden in Form von Geschichten oder Anekdoten erzählt. Die Zuhörer notieren sich während der Erzählungen ihnen wichtig erscheinende Stichpunkte. Wiederholungen von Stichpunkten sind erwünscht. Sie zeigen, dass es zu diesem Aspekt weiter gestreute Erfahrungen gibt.

3.2.2 Clusterbildung (Pattern Clustering)

Gemeinsam werden die Stichpunkte gesichtet, wenn nötig erläutert, und gruppiert. Dieser Vorgang benötigt Zeit und Durchhaltevermögen bei den Beteiligten. Er sollte nicht unter Zeitdruck erfolgen, weil das Ergebnis essentiellen Einfluss auf die Qualität und die weitere Arbeit mit der Mustersprache hat.

3.2.3 Musterbenennung (Pattern Naming)

In Kleingruppen diskutieren die Autor:innen die Cluster und leiten daraus erste Vorschläge für Musternamen ab. Muster können sowohl aus einzelnen Stichpunkten als auch aus geclusterten Gruppen von Stichpunkten entstehen. Der Mustername soll eine kurze, knappe, treffende und anregende Überschrift wie die Schlagzeile (Beispiel!) eines Zeitungsartikels sein. Die Vorschläge werden in der Gesamtgruppe geprüft. Die Diskussion wird je nach Komplexität des Wissensgebiets fortgesetzt, bis sich ein Konsens zu den Musternamen in der gesamten Gruppe gebildet hat.

3.3 Produktionsphase (Production Phase)

In dieser Phase beginnt die "Knochenarbeit" im Entwicklunhgsprozess. Die Autor:innen arbeiten in Kleingruppen jedes gefundene Muster aus und ergänzen visuelle Elemente. Jedes Muster wird sorgfältig redigiert und um eine Kurzbeschreibung ergänzt.

3.3.1 Muster formulieren (Pattern Writing)

In Kleingruppen schreiben die Autor:innen nun erste Entwürfe für die Muster nach der vereinbarten Musterstruktur. Die Musterstruktur enthält zumindest die Abschnitte Kontext, Aufgaben- bzw. Problemstellung und Lösungsweg. Optionale weitere Abschnitte, die in Mustern genutzt werden können, sind Spannungsfelder, Stolpersteine, Anwendungsbeispiele, Referenzen und Autor:innen.

Die Abschnitte des Kontextes und der Aufgaben-/Problemstellung sind von besonderer Bedeutung für die Reichweite eines Musters (ein wichtiges Gütekriterium)/als erstes wichtiges Gütekriterium. Sie beschreiben, in welchen Situationen das Muster von den späteren Anwender:innen genutzt werden kann. Der Kontext bringt zum Ausdruck, unter welchen Rahmenbedingungen die im Lösungsweg dokumentierten Erfahrungswerte gültig sind. Nur für diesen Kontext passt die Lösung. Wenn sich der Kontext ändert, muss dafür ein anderes Muster entwickelt werden. Die Methode sorgt bei korrekter Anwendung somit dafür, dass die Lösungswege an den jeweils passenden Kontext gebunden werden. Um ihn in dieser Hinsicht korrekt zu formulieren, reflektieren die Autor:innen ihre erlebten Anekdoten. Sie formulieren daraufhin den Kontext in einer abstrakten, vom Einzelbeispiel verallgemeinerten Form, die die Bedingungen beschreibt, unter denen der Lösungsweg gilt. Das Ziel ist, Muster zu entwickeln, die sich zwar in neuen Situationen aber unter denselben Kontextbedingungen anwenden lassen.

Um den Kontext auf die beschriebene Art und Weise zu formulieren, ist es hilfreich, die folgenden Leitfragen zu beantworten:

- Was sind die Ursachen des Problems?

- Welches Szenario wird angesprochen?

- In welcher Situation bzw. welchem Umfeld ist das Muster nützlich?

- Wodurch ist die Situation gekennzeichnet?

- Welche übergeordneten Muster sind zu beachten?

Der Kontext beschreibt also die Umgebung, in der das Muster seine Wirkung entfaltet bzw. welchem Zweck es dient. Er enthält alle wichtigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Anwendung des im Muster skizzierten Lösungswegs.

Für alle Abschnitte eines Musters (nicht nur den Kontext) sind folgende Aspekte von besonderer Bedeutung:

- Sprachliche Genauigkeit der Ausführungen: Präzise Formulierungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Muster später korrekt verstanden, interpretiert und angewendet werden.

- Praxisbezug: Anwendungsbeispiele, Anekdoten und Beispiele erhöhen die Verständlichkeit der Muster und erläutern, wie sie angewendet werden können.

- Abstraktion: Das Ableiten von verallgemeinerten Lösungswegen, Rezepten und Regeln aus den praktischen Erfahrungen der Expert:innengruppe erhöht die Nutzbarkeit der Muster für verschiedene Situationen, Anwendergruppen und Organisationen.

Die Arbeit in Gruppen von Autor:innen erhöht die Güte der Musterbeschreibungen im Sinne einer Interrater-Reliabilität. Mehrere Autor:innen reflektieren dabei ihre Erfahrungen in vergleichbaren Situationen, woraus sie gemeinsame Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen ableiten. Unterschiedliche Erfahrungen in ähnlichen Situationen müssen nicht als Widersprüche behandelt und ausdiskutiert werden. Oft ist es sogar von Nachteil, wenn eine Diskussionskultur mit der Ausrichtung auf Kompromisse oder Konsense vorherrscht. Aufgedeckte und erlebte Unterschiedlichkeiten können vielmehr als reale Erlebnisvarianten nebeneinander stehenbleiben und so die Mustersprache reichhaltig gestalten.

Das Schreiben von Mustern ist ein interativer Prozess. Es ist durchaus üblich, beim Formulieren zwischen den Abschnitten eines Musters hin und her zu springen, Feedback einzuholen, zu diskutieren und wieder umzuformulieren. Wellhausen und Fiesser (2012) beschreiben anschaulich, wie gerade Novizen beim Verfassen ihrer ersten Muster vorgehen können und was dabei zu beachten ist.

3.3.2 Visualisierung mit Bildelementen (Pattern Visualization)

Zum besseren Verständnis der einzelnen Muster können Visualisierungselemente einer Bildsprache genutzt werden. Dies können je nach Fachdomäne Piktogramme, Zeichnungen, Fotografien oder ähnlich Elemente sein. Die Elemente der Bildsprache können bei der späteren Nutzung einer schnellen Orientierung dienen. Bilder tragen nicht nur zur Übersichtlichkeit bei. Sie machen auch die zentralen Wissenskomponenten im Muster sichtbar und erlebbar.

3.3.3 Muster redigieren (Pattern Review)

Jeder Musterentwurf wird in der gesamten Gruppe diskutiert, verbessert und ergänzt. Erst wenn alle Autor:innen mit dem Entwurf zufrieden sind, wird das Muster zur Mustersprache (d.h. zur Sammlung bereits fertiggestellter Muster) hinzugefügt. Auch hier gilt es, ebenso wie bei der Musterformulierung, abzuwägen, an welchen Stellen sich die Gruppe einigen muss (z. B. wenn es um sprachliche Exaktheit von Formulierungen geht) und wo gerade die Unterschiedlichkeit der Erfahrungen nebeneinander stehenbleiben und erhalten werden sollte, um die Vielfalt möglicher Situationen und Umstände abzubilden.

Wenn möglich, werden die aus der Sicht der Autor:innen fertigen Muster einer Gruppe von Feedbackgeber:innen und Korrekturleser:innen übergeben mit der Bitte um Rückmeldung zu den Mustern (Verständlichkeit, Konsistenz etc.). Ziel hierbei ist es insbesondere, die Textverständlichkeit und Lesbarkeit für unterschiedliche Rezipienten zu verbessern. Zusätzlich kann über diesen Schritt die Konsistenz und Einheitlichkeit der Schreibstile der verschiedenen Autor:innen harmonisiert werden.

3.3.3 Formulierung von Kurzbeschreibungen (Pattern Abstract Writing)

Aus jeder Musterbeschreibung wird eine Muster-Kurzbeschreibung bestehend aus Kontext, Aufgabenstellung und Kurzfassung des Lösungswegs abgeleitet. Diese Kurzbeschreibungen fokussieren auf das Wesentlichste und zeigen bereits die wichtigsten Verbindungen zu anderen Mustern. Von den Anwender:innen können sie dadurch wesentlich schneller erfasst werden als die ausführlichen Musterbeschreibungen. Sie eignen sich daher auch gut als Basis für nachfolgende Schritte der Mustersprachenentwicklung, bei denen es auf Übersicht in der gesamten Mustersprache ankommt.

-> bessere Begründung gelungen? -> ja, prima! AM

3.4 Verknüpfungsphase (Pattern Linkage Phase)

In dieser Phase erfolgt der Übergang von Einzelmustern zur Mustersprache als Gesamtkonstrukt. Hier werden Musterbeziehungen geknüpft und mit deren Hilfe der Mustersprache eine übersichtliche Struktur verpasst.

3.4.1 Musterbeziehungen knüpfen (Pattern Relationship Definition)

Ausgehend von der jeweiligen Muster-Kurzbeschreibung werden Verbindungen (Beziehungen) zu anderen Mustern hinterlegt (Pattern Relationship Definition). Die Beziehungen beschreiben die Abhängigkeiten der Muster untereinander (z.B. Über-/Unterordnung, Variante, Alternative, Ergänzung).

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird ein IT-Tool benötigt, das nicht nur das Knüpfen der Beziehungen erlaubt, sondern auch deren bildliche Darstellung. Damit kann eine visuelle Überprüfung der Beziehungen erfolgen.

Welche Arten von Beziehungen genutzt werden, bleibt den Entwickler:innen der Mustersprache überlassen. Beispiele für solche Beziehungen zwischen zwei Mustern A und B sind:

- A beinhaltet B

- A erfordert B

- A führt zu B

- A gehört zu B

- A ist Alternative zu B

- A unterstützt B

Es hat sich bewährt, dass sich die Gruppe der Entwickler:innen auf gemeinsame Regeln für das Setzen und Definieren von Beziehungen einigt. Beispiele hierfür sind:

- Beziehungen werden in der Form "A -> B" definiert, wobei "A" und "B" die beiden verknüpften Muster und "->" die Beziehung sind.

- Bei einer Kette von gleichen Beziehungen wird kein Muster übersprungen, d.h. bei einer Beziehungsfolge "A -> B -> C" wird keine Beziehung von "A -> C" gesetzt.

- Es werden nur die notwendigsten Beziehungen (so viele wie nötig) gesetzt.

- Für das Erfassen der Bedeutung einer Beziehung wird die Verknüpfung als Satz gelesen: "Ausgangsmuster A Beziehung B"

3.4.2 Strukturierung der Mustersprache (Pattern Language Structuring)

Parallel dazu beschäftigt sich eine Gruppe mit der Strukturierung der Mustersprache. Diese Gruppe benutzt die Muster-Cluster und die gefundenen Beziehungen zwischen den Mustern zur Entwicklung der Mustersprache-Struktur. Die allgemeine Struktur der Mustersprache kann, muss aber nicht in Form einer Hierarchie erfolgen. D. h. es ist möglich, die Muster beispielsweise in einer Baumstruktur zu arrangieren/anzuordnen, die eine Gesamtstruktur vorgibt. Diese Form der Struktur wurde beispielsweise in der Architektur-Mustersprache von Christopher Alexander genutzt.

Der Strukturierungsvorschlag wird wieder in der gesamten Autor:innen-Gruppe diskutiert und final festgelegt. Damit hat die Mustersprache einen Reifegrad erreicht, der ihre Nutzung für anstehende Aufgaben- bzw. Problemstellungen im betreffenden Wissensgebiet erlaubt.

3.5 Nutzbarmachungsphase (Usability Preparation Phase)

Die Mustersprache ist bis zu diesem Punkt nur für die Autor:innen (und Feedbackgeber:innen) verständlich und benutzbar. Jetzt geht es darum, die Mustersprache für die Nutzung verschiedener Zielgruppen vorzubereiten. Es werden passende Schlagworte ausgewählt. Falls nötig, werden essentielle Schlagworte mit Attributen versehen, um das Finden passender Muster für Anwender zu erleichtern.

3.5.1 Verschlagwortung (Pattern Language Tagging)

Es werden Schlagworte (Tags) definiert, die für die Mustersprache charakteristisch sind. Dabei wird auch die Mustersprache-Struktur berücksichtigt. Jedem Muster werden aus der Liste der Schlagwörter jene zugeordnet, die inhaltlich am besten zum jeweiligen Muster passen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anwender:innen alle Muster finden, die ihren Suchkriterien entsprechen.

3.5.2 Attribuierung (Pattern Language Attribution)

Um die Auffindbarkeit passender Muster für Anwendungsfälle weiter zu verbessern, werden im nächsten Schritt strukturell wichtige Tags um Attribute erweitert. Jedem Muster werden ihre spezifischen Tags mit Attributen hinzugefügt. Bei der Suche können Tags von den Anwender:innen noch genauer spezifiziert und damit treffsicherer die passenden Muster gefunden werden.

Wenn Anwender:innen z. B. nach Mustern suchen, in denen es um die Ressource Zeit geht, können sie das Tag Zeit mit dem zugehörigen Attribut mit "viel", "eher weniger", "sehr wenig" oder "unbekannt" bei der Suche genauer spezifizieren.

3.6 Verbreitungsphase (Dissemination Phase)

Eine ansprechende Präsentation der Mustersprache mit Hinweisen zu deren Ziel und Nutzungsmöglichkeiten runden den Entwicklungsprozess ab. Damit ist das Tor zur Weiterverbreitung von gesichertem Erfahrungswissen aus diesem Wissensgebiet sowie der Weiterentwicklung der Mustersprache geöffnet und ein Wiedereinstieg in die Erhebungsphase vorbereitet.

Durch breite Nutzung der Mustersprache steigt die Erfahrung der Anwender:innen in diesem Wissensgebiet. Früher oder später werden sie das Hinzufügen weiterer Muster anregen, weil geänderte Kontexte neue Lösungswege erfordern. Im besten Fall werden sich die betreffenden Anwender:innen an der Entwicklung der neuen Muster beteiligen. Damit beginnt der Entwicklungszyklus von Neuem.

3.6.1 Personaentwicklung (Persona Development)

Um ein besseres Verständnis für die Zielgruppen zu erlangen, entwickeln die Autor:innen Personas (Archetypen) für typische Anwender:innen in den identifizierten Zielgruppen.

Zur Entwicklung von Personas setzten die Autor:innen die Methode Story Circle ein. Sie verwendeten das in Abbildung 2 dargestellte Schema, wie folgt. Ausgehend von Protagonist (= Persona/Archetyp, z.B. Wissensgeber:in, Wissensnehmer:in, Wissentransferbegleiter:in, Führungskraft) diskutierten sie

- welches Ziel bzw. Wunschobjekt verfolgt wird,

- wer oder was als Auftraggeber fungiert,

- wer oder was als Helfer zur Verfügung steht,

- wer die Nutznießer sind und

- mit welchen Gegenspielern zu rechnen ist.

Abbildung 2: Schema für Persona-Entwicklung

Abbildung 2: Schema für Persona-Entwicklung

Die Diskussionsergebnisse werden in Stichworten auf Kärtchen notiert und an den passenden Stellen im Schema platziert. So entsteht ein umfassendes Bild der diskutierten Persona. Die Kärtchen werden im nächsten Schritt verwendet, um das Profil der Persona abzurunden. Dieses enthält neben der Persona-Bezeichnung und einem passenden Foto Antworten auf folgende Fragen:

- Name

- Alter

- Körperliche Merkmale

- Was treibt ihn/sie an?

- Was ist seine/ihre größte Stärke?

- Was ist seine/ihre traurigste Erfahrung?

- Was hat sie enttäuscht?

- Worauf ist er/sie stolz?

- Wenn wir ihn/sie einenTag in der Arbeit begleiten würden: was würden wir beobachten?

- Wie verhält er/sie sich im Wissenstransfer (freundlich-nahbar, seriös-distanziert,...)?

- Welches Wissen hat sie? (Fachwissen / Methodenwissen / ...)

- Persönlichkeitsmerkmale

Durch die Beantwortung dieser Fragen entsteht ein konsistentes Bild der Personas. Diese können u.a. zur Vervollständigung der Verschlagwortung und Attributierung genutzt werden.

3.6.2 Heldenreise (Hero's Journey)

[...]

3.6.3 (User Experience Journey)

[...]

X Herausforderungen und kritische Diskussion

Eine Mustersprache ist zunächst eine statische Sammlung von Wissenseinheiten. Auf den ersten Blick mag sie damit dieselben Nachteile haben, die anderen Formen fix dokumentierter Informationen aus der Perspektive des Wissensmanagements innewohnen:

- Hoher Aufwand bei der Erstellung

- Schnelles Veralten der Informationen

- Schwieriger Zugang für alle, die nicht selbst Autor:innen sind

Diese Risiken sind real und sie sollten daher bei der Entwicklung und Nutzung von Mustersprachen als Hilfsmittel im Wissensmanagement von Beginn an berücksichtigt werden.

X.1 Aufwand bei der Erstellung

Das Entwickeln einer Mustersprache bedeutet viel Aufwand. Davon soll hier gar nicht abgelenkt werden und es soll auch nicht verleugnet werden. Alle oben dargestellten Handlungsschritte bei der Entwicklung benötigen Zeit – in der Regel sogar die Zeit mehrerer erfahrener Wissensträger:innen in der betreffenden Domäne. Es ist durchaus realistisch, die Entwicklungszeit für eine Mustersprache in der Größenordnung von Monaten bis Jahren zu erwarten.

Die Frage ist aber nach Auffassung der Autor:innen nicht primär, wie hoch der Aufwand ist, sondern ob der Aufwand im Verhältnis zum daraus generierten Nutzen gerechtfertigt ist. Und hier zeigen die Ergebnisse des vorliegenden Fallbeispiels einer Mustersprache für die Fachdomäne Wissenstransfer klar das enorme qualitative Potenzial, das in der Methode steckt. Die entwickelte Mustersprache enthält einen reichen Erfahrungsschatz an Lösungen, Erfolgsrezepten, Fallbeispielen und methodischen Varianten. Sie konserviert jahrzentelang gesammelte Erkenntnisse und stellt diese zukünftigen Akteur:innen im Wissenstransfer zur Verfügung. Mehr als ein Fachbuch oder andere klassischer Formen von Dokumentation enthält sie die reichhaltige Qualität und durchgehende Vernetzung von Wissensbestandteilen, sodass es zumindest aus Sicht ihrer Urheber:innen kein anderes Medium gibt, dass diese Erkenntnisse in einer solchen Ausprägung festhält und vermittelbar macht.

X.2 Veralten der Information

Jede Dokumentation birgt die Gefahr, dass die enthaltenen Informationen veralten. Bei allen Informationspools lässt sich zunächst eine triviale Taktik identifizieren, um ein Veralten zu verhindern: regelmäßige Aktualisierung. Natürlich besteht diese Option und sie sollte nach Möglichkeit auch hier verfolgt werden. Entscheidender ist jedoch aus Sicht der Autor:innen der Umstand, dass eine Mustersprache, so wie sie hier entwickelt wurde, einer geringeren Gefahr des Veraltens unterliegt als viele andere Informationssammlungen. Die Vorgehensweise bei der Entwicklung der Mustersprache zielt stets darauf ab, zu Erkenntnissen auf der Metaebene zu kommen, die über die ursprüngliche Entstehenssituation hinaus Gültigkeit besitzen. Das Heben auf die Metaebene gelingt durch eine Reihe von Maßnahmen während der Entwicklung der Mustersprache:

- Verallgemeinerung anekdotischer Erinnerungen zu abstrahierten Kontexten, Fragestellungen und Lösungsempfehlungen

- Kombination subjektiver Einzelerfahrungen zu vergemeinschafteten Erkenntnissen

- Dialogische Musterformulierung mit einem Zulassen des "sowohl als auch" statt Diskussionen über das "entweder oder".

X.3 Zugang für Lernende und Anwender:innen

Die beste Mustersprache verfehlt ihren eigentlichen Sinn, wenn sie nur bei denjenigen verbleibt, die sie entwickelt und formuliert haben. Mustersprachen sollten daher potenziellen Anwender:innen im Rahmen der Umsetzung eines Verwertungskonzepts nähergebracht werden. Hierzu sind nach Auffassung der Autor:innen zwei Elemente zentral:

- Die Nutzung der Mustersprache sollte bereits während ihrer Entwicklung berücksichtigt werden. Dies spiegelt sich zum einen in verständlichen, von mehreren Feedbackgeber:innen kontrollierten Texten in den Mustern. Die Texte sollten leicht zu lesen und möglichst ohne umfangreiche Vorkenntnisse zu verstehen sein. Zum anderen kann bereits beim Anlegen der Struktur, in der die Muster sortiert sind, beim Setzen von Verknüpfungen und beim Vergeben von Suchbegriffen (Tagging) auf Anwendungsrelevanz geachtet werden.

- Die Bereitstellung der Mustersprache an eine relevante Community von Nutzer:innen kann über Onlinemedien und andere Verteilstrategien erfolgen. Begleitende Dokumente, Lernpfade, Videotutorials können die Rezeption ebenso fördern wie persönliche Einführungen, die Anwender:innen gegeben werden.

Y Zukunft von Mustersprachen im Wissensmanagement

Aufgrund ihrer inhärenten Qualität, des potenziell enormen Umfangs an Erfahrungswissen und nicht zuletzt wegen des Aufwands ihrer Erstellung, besetzen Mustersprachen eine besondere Nische im Methodenportfolio des Wissensmanagements. Eine Mustersprache wird vermutlich weniger Anwendung finden in Organisationen mit knappen Ressourcen oder gar im individuellen Wissensmanagement.

Vielmehr haben Mustersprachen ihre Stärke bei der nachhaltigen, längerfristigen Verbreiterung, Sicherung und Veredelung des Erfahrungswissens von Expert:innengruppen. Eine Mustersprache ermöglicht es, die Erfahrungen einer ganzen Generation von Spezialist:innen an nachfolgende Generationen weiterzugeben und so einen tatsächlich zeitenüberdauernden Wissenstransfer zu realisieren.

Literatur

Alexander, Christopher; Ishikawa, Sara; Silverstein, Murray et al. (1977): A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York: Oxford University Press

Probst, Gilbert; Romhardt, Kai; Raub, Steffen (2013): Wissen managen: Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. 4. Aufl., Wiesbaden: Gabler

Rohr, Jascha (2008): Qualität ohne Namen. Die Mustersprache des Christopher Alexander. Hagia Chora 29, S. 22-29. Online: https://www.jascha-rohr.de/die-qualitat-ohne-namen/, Abruf: 1.1.2023.

Wellhausen, Tim; Fiesser, Andreas (2012). How to write a pattern? A rough guide for first-time pattern authors. DOI: 10.1145/2396716.2396721.